あなたはYouTubeの伸ばし方をご存知ですか?

もっと言うと、0からYouTubeチャンネルを立ち上げ、チャンネル登録者数を伸ばし、売上を上げるチャネルにする。

ここまでどんなプロセスを踏むべきか、ご存知ですか?

この記事では3か月でYouTubeチャンネル登録者数1万人を突破するために実践してきたYouTube戦略をすべて公開します。

- YouTubeはやるべきなのか?

- YouTube投稿開始したけど、全然伸びない…

- YouTube本当に売上に繋がるの…?

など悩んだことがあるなら、この記事ですべて解決します。

少し長い記事なっておりますが、ぜひ最後まで読んでください。

企業がYouTubeをやるべき理由

いきなりですが、あなたは企業がYouTubeをやるべき理由をご存知でしょうか?

言い方を変えると、あなたはなぜ他のSNSでも、Web広告などでもなく、YouTubeに力を入れようとしているのですか?

YouTubeは素晴らしいツールです。

しかし企業にとっての目的(仮に利益の増加とする)を達成できる手段ならばYouTubeでなくても良いですよね。

だからこそYouTubeの特徴、役割を把握し、なぜYouTubeをやるべきなのかを理解しましょう。

逆にここを理解できていない場合、宝の持ち腐れです。

YouTubeをやるべき理由は大きく3点あります。

- LTVが高い

- 興味関心を抱いてもらう点からアプローチできる

- 投資対効果が高い

①LTVが高い

企業がYouTubeをやるべき理由1点目はLTVが高いためです。

LTVとはLife Time Value(ライフ タイム バリュー)の略で、「顧客生涯価値」と言われます。

分かりやすく言うと、1人のお客さまと取り引きを始めてから終わりまでの期間に、どれだけの売上・利益をもたらすかで。

たとえば月額5,000円のサービスを平均6か月継続してもらえるなら「LTV=5,000円×6か月=3万」になります。

そして企業の売上は「売上=顧客数×LTV」であらわせます。

つまり売上を伸ばすには、顧客数を増やすか、このLTVを上げるしかありません。

ただ国内において、人口が減るのは分かってますよね。

つまり大枠の傾向として、顧客数は減る傾向にあります。

ではどうするか?

LTVを上げるしかありません。

じゃあLTVを上げるには?

手段の一つは、あなたのサービス、会社のファンになってもらうことです。

たとえば、人気YouTuberのヒカルさん。

自分で立ち上げたReZARDというブランドは累計売上70億を超す規模で売れてます。

これはヒカルさんに多くのファンがいるからです。

極論ですが、ファンであれば、価格が高くても買っていただけます。

じゃあそもそもファンになると、なぜLTVが高くなると言えるのか?

それは立場が変わるからです。

つまり買いたい人が多いため、売り手優位になるためです。

たとえばメジャーリーガーの大谷翔平選手から1時間100万円で野球を教えてもらえるとします。

何千万といる世界の大谷選手ファンは100万円と高額ですけど、喜んで払うと思いませんか?

しかも可能ならば何度もリピートするでしょう。

なぜならファンだから。

しかも提示金額の100万円から値切ることなんて十中八九ないですよ。

大谷選手のファンでありながら「そこを何とか70万円で」とか言いません。

(もし値切られたら、大谷選手は他の方に100万円で野球を教えるだけなので)

少し大げさな例ですが、このようにファンが増えると、売り手優位になり、多くの場合は自ずとLTVが上がっていきます。

じゃあファンになってもらうにはどうするか?

そこで最適なのが、YouTubeです。

YouTubeがファンを作りやすい理由は2点あります

伝えられる情報量が多い

YouTubeがファンを作りやすい理由1点目が「伝えられる情報量が多い」ためです。

少し話は変わりますが、ザイオンス効果をご存知ですか?

ザイオンス効果とは、特定の人物や物事に何度も繰り返し接触することで、好感度や評価が高まっていくという心理的傾向を表す言葉です。アメリカの心理学者ロバート・ザイオンスによって1968年に発表されました。

ザイオンス効果とは?マーケティングへの応用と注意点

たとえば、学校で別のクラス同士より、同じクラス同士のカップル率は高くなかったですか?

もっと言うと、他校の人と付き合っている人より、同じ学校同士で付き合ってる人の方が多かったですよね。

これもザイオンス効果の一つです。

単純に会う回数が多いことによる影響になります。

そして持論ですが、接触の頻度だけでなくて、接触している時間も重要だと考えています。

単純に長い時間一緒にいる人の方が好きになりやすいですよね。

YouTubeは他のSNSより接触頻度だけでなく、動画時間が長く、接触している時間が長いです。

だからこそ、他のSNSなどよりも、ファンになってもらいやすいツールと考えられます。

リーチできるユーザー数が多い

次にYouTubeがファンを作りやすい理由の2点目は「リーチできるユーザー数が多い」ためです。

※引用:令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書

これは総務省が出している、SNS利用率のアンケートを取った結果です。

YouTubeは10〜40代までで90%以上、50代でも80%以上の利用率を誇ります。

Instagram、TikTokなど他のSNSと比較すると、リーチできるユーザー数が違いますよね。

これだけリーチできるユーザー数が多いため、うまくいった時のリターンが大きく、他のSNSよりも優先度が高くなります。

そしてこれだけのリーチできるユーザー数を誇りながら、長尺動画でコミュニケーションが取れるツールは筆者が知る限り、いまはYouTubeしかありません。

ここまでが、YouTubeをやるべき理由の一つめ「LTVが高い」です。

②興味を持ってもらうきっかけになる

次に、企業・個人がYouTubeをやるべき理由の2点目は「興味を持ってもらうきっかけになる」ためです。

引用元:AISAS(アイサス)モデルとは?AIDMAとの違いや企業の事例を紹介

AISAS理論という、インターネット上での買い物を想定した購買行動モデルがあります。

基本的にYouTubeは、A・I、つまり認知・興味をもってもらうきっかけを作るツールになります。

実際あなたもYouTubeやSNSで見たものが気になり、Google検索した事はありませんか?

まさにその行動はこのAISAS理論の示した通りの行動です。

ただ、ここで少し疑問に思いませんか?

「興味を持ってもらう事は大事に決まってるやん。これまでと何も変わらへん」

でもはこれから拍車をかけて、興味をもってもらうきっかけを作ることが重要になっていくと考えています。

なぜなら今の世の中、情報や知識が世の中に平等に知れ渡っているためです。

だからこそ、世の中のサービスが差別化しづらくなっています。

差別化とは、他社製品と比較し、大きな違いを作り出すことです。

たとえばプログラミングスクールについて、スクールごとの講義内容は大きくは変わらないですよね。

※これは決して「プログラミングスクールがどこでも良い」など言っているわけでありません

つまり競合との差別化がしづらいサービスです。

そして今の時代、ほとんどのサービスは「A社が良いかなー、B社が良いかなー」と競合サービスと比較検討されます。

もしどこもサービス内容が大きく変わらなければ、誰しも安いサービスを利用しますよね。

だからと言って、企業側が価格を下げると利益が減ってしまい、事業として成り立たせるのが難しくなります。

そこで大事なことは、興味を持ってもらうきっかけからアプローチすることです。

プログラミングスクールで言うと、スクール未検討層に対してアプローチすることです。

スクール未検討層というのは、たとえば副業したいと思っているが、何をしようか悩んでる人です。

たとえばそういった人に「おすすめの副業5選」などをYouTubeで紹介します。

その動画内でプログラミングも紹介し、もし視聴者がプログラミングに興味を持ち、スクールを検討することになれば、プログラミングを学ぶきっかけを与えてくれたYouTubeチャンネルのサービスを選ぶ確率が大きく上がります。

つまり未検討からアプローチすることで、差別化しづらくなった状態でも、競合ではなく自社のサービスが選ばれやすくなります。

これを達成するために、より早く接点を持つことが必要であり、それができるのがYouTubeです。

さらに未検討層に価値のある情報を届けるには、長い、深いコミュニケーションが必要です。

なぜなら、プログラミングスクールで言うと、プログラミングにそこまで興味がない人に対して、プログラミングの重要性を伝える必要があるためです。

ここまでの内容はTikTokでの短尺動画、Instagramでの画像だけだと伝えきれないため、YouTubeの方が向いています。

③投資対効果が高い

企業・個人がYouTubeをやるべき理由の3点目は「投資対効果が高い」ためです。

ここまで説明した内容を踏まえると、当然ですよね。

「LTVが高い」「リーチできるユーザー層が多い」「興味関心からアプローチできる」ので。

企業がYouTubeをやるべき理由をまとめると

- 企業が売上を上げるにはLTVを上げる方が現実的

- そのためにはファンになってもらうと良い

- ファンになってもらうなら「リーチ数」「伝えられる情報量」を踏まえるとYouTubeが最適

- 興味を持ってもらうきっかけとして、YouTubeを活用する

- 投資対効果が高い

こう考えると、やはりYouTubeは最強です。

ただYouTubeにもデメリットがあります。

それはリソースと時間が大幅にかかることです。

一般的にはYouTube配信を開始し、6か月くらいは集客が見込めません。

すぐに収益が経たないため、企業はYouTubeだけやっていれば良いという訳ではないです。

また企業がYouTubeをやる場合、仮に外注をする場合でも専任の人材が最低一人は必要です。

それでも多くの企業にとって、YouTubeはやるべきと筆者は考えております。

YouTubeをやるべきか否かの2つの判断軸

ここまでYouTubeをやるべき理由をお伝えしてきました。

しかし「うちの会社もYouTubeやるべきなのか?」という疑問が出てくるでしょう。

そのためここからは企業がYouTubeをやるべきか否かの2つの判断軸を解説します。

①ターゲットがYouTubeにいるか

まず1点目、ターゲットがYouTubeにいるかどうかです。

なぜならターゲットとするお客さまがYouTubeにいないなら当然、別の手段を取るべきだからです。

先ほど説明したように、YouTubeは利用率が高いです。

そのためあなたのお客さまがYouTubeにいない場合、オンラインでは厳しい可能性がありますので、オフライン戦略を視野に入れることをおすすめします。

また補足すると、たとえば地方の美容院がYouTubeをやるべきかについて。

結論「チラシ配りましょう」ってなります。

なぜならその方が効率良いためです。

繰り返しになりますが、大事なのは、とにかくYouTubeをやるべき!ではなく、あなたのサービスのターゲットであるお客さまに届けるために、どんな手段が最適か?です。

この点を踏まえると、筆者は多くの企業さまにとって「やるべき」と言う判断になると考えております。

②数年先の売上を狙える状況か

YouTubeをやるべきでない企業・個人の判断軸2点目は「数年先の売上を狙える状況か」です。

YouTube運用は本当に大変です。

伸びるまでに大体6か月ほどかかります。

もし「近い内に資金が尽きて倒産しそうです」という会社がYouTube運用していたら、おかしいですよね。

「まず目の前の利益を確保する努力をしましょうよ」となります。

ただ短期的な売上が安定したら、将来の売上を作るために、投資対効果の高いYouTubeに投資しませんか?というお話しです。

またビジネス系のYouTubeチャンネルは会社の社長がよく出演してませんか?

実はこれも、数年先の売上を立てる努力をするべきという話に関わります。

なぜなら社長の仕事は「将来の売上を作ること」だからです。

今年度の売上は多くの場合、スタッフが作ってくれます。

ただ来年の売上を気にしてるのは、社長くらいです。

そのため熱量もってYouTubeに出演できるのが社長だけになります。

補足:「YouTubeはtoCしか厳しい」という意見について

一般的にYouTubeはtoC向け、一般ユーザー向けの高額商材しか難しいと言われています。

たとえば不動産、整形などですね。

ただ筆者はBtoBでも、高額商材でない商材でも採算を合わせられると考えています。

YouTubeチャンネルPIVOTにて、プロテイン「VALX」で有名な株式会社レバレッジ代表の只石昌幸さんがこんなことを話していました。

「YouTubeは人に対してコンテンツを時間をかけて説明できる」「YouTubeと商品はあっている」

「出されたと思って、広告費数億の内、200万円をYouTubeに掛けてみたら」

【プロテイン「VALX」のYouTube戦略】テレビCMより効果的/売上100億円の起爆剤は「山本義徳の筋トレ大学」/感情を殺して生きたキーエンス時代/5年後はアメリカ進出【元キーエンス 只石社長】

プロテインは一般的にそこまでLTVが高い商材ではないですが、YouTubeをうまく活用されています。

そのため「うちの事業では難しい」などの偏見を持たず、ここまで説明してきた「ターゲットがYouTube内にいるか」「数年先の売上を狙える状況か」を踏まえて判断してください。

基本的に両方クリアする場合は、一度試してみるべきです。

それでも、自社がやるべきか悩むという方は一度お問い合わせください。

数年先の売上を狙える状況かのところで話したよう、事業のフェーズによってはYouTubeをやるべきではありません。

その際は「あなたの会社はまだYouTubeをやるべきではありません」とお伝えしますので、安心してお問い合わせください。

YouTube運用持つべきマインド

YouTubeをやるべき理由が分かれば、次はYouTubeが伸びる仕組みを知る前に、持つべきマインド周りについてお伝えしします。

なぜマインドが大事かというと、YouTubeはいかに継続するかが重要なためです。

YouTubeの立場になると分かります。

1本しか投稿していないチャンネルと、100本上げてるチャンネル、どちらを信用するか。

当然100投稿しているチャンネルが信用できますよね。

そのため継続していること自体が価値になります。

そして継続するためにはマインドが重要という話です。

ここでは最低限抑えておくべきマインド3点を紹介します。

①YouTubeは急に伸びるから頑張れ

最低限持つべきマインドの1点目は「YouTubeは急に伸びるから頑張れ」です。

先ほどお伝えしたよう、YouTubeは1か月では伸びません、6か月ほどかかります。

YouTubeの伸び方は比例のようなグラフにはならず、このように指数関数的に伸びていきます。

そのためこの画像がイメージしやすいです。

もう少し頑張れば伸びるのに、みんな途中であきらめる。

言えることは一つ。

急に伸びるから、それまで頑張れ。

②投稿本数大事

最低限持つべきマインドの2点目は「本数大事」話です。

先ほどの急に伸びるから頑張れと似ています。

おおよそ20〜30本くらいは基本的にYouTubeは伸びません。

実際、筆者が3か月で登録者数1万人を突破したチャンネルでも1か月半ほど、100回前後の再生回数が続いていましたが、動画内容は大きく変えてないにも関わらず、突如再生回数が伸び始めました。

なぜこのような伸び方をするのか「YouTubeが伸びる仕組み」のパートにて詳しく解説いたします。

そのためここでは「YouTubeが伸びるまでには投稿本数が大事」という点を理解いただければ十分です。

悩むくらいなら、今すぐやれ

最低限持つべきマインドの2点目は「悩むくらいなら、今すぐやれ」です。

よく「いまからYouTubeチャンネル立ち上げは遅いですか?」という質問があります。

これはブログなどでも同じ質問が多いです。

しかし今でもブログで上手くいってる企業ありますよね。

ブログと比較して後発なYouTubeが遅いわけがありません。

しかし、当然3年前より伸ばすためのハードルが高くなってきているのは事実です。

競合が増えてますからね。

ただそこまで悲観する状況ではありません。

ノウハウなしで伸ばすことができなくなっただけであり、戦略を組んで運用しているチャンネルは変わらず伸びています。

そのため「悩むくらいなら、今すぐやれ」というのは重要なマインドです。

おそらく、いまあなたがが思っている以上にマインドが重要なため、何度も見返すことをおススメします。

YouTubeが伸びる仕組み

あなたはYouTubeが伸びる仕組みをご存知ですか?

もしご存知でないなら、YouTubeを伸ばすことは相当難しくなります。

なぜならYouTubeのルールを知らないのと同じだからです。

サッカーで言うとオフサイドを、野球で言うと振り逃げのルールを知らずにプレーしようとしているものです。

そんな中、試合に勝てますか?勝てませんよね?

そのため「バズる動画を作りたい!」「イケてる編集をしたい!」など考える前にYouTubeのルール、伸びる仕組みを理解しましょう。

伸びる仕組みの要点は3点あります。

- YouTubeの流入経路を理解する

- チャンネルフェーズごとに狙う流入経路を変える

- ブラウジング機能にのるためには総再生時間と回遊率を上げる

①YouTubeの流入経路を理解する

まず細かい話をする前に、YouTubeの流入経路を理解しましょう。

流入経路とは、あなたの投稿した動画がどこで表示・クリックされるかのことです。

最低限抑えるべき流入経路は3つになります。

- 検索

- 関連動画

- ブラウジング機能

簡単にですが、それぞれを解説していきます。

検索面

こちらが検索面です。

検索したら表示される画面のことですね。

関連動画

次に関連動画。

視聴者の過去の視聴履歴をもとに、YouTubeがおすすめする動画のことです。

PCでは視聴中の動画の右側に、スマートフォンでは動画の下部に表示されます。

ブラウジング機能

最後にブラウジング機能です

ブラウジング機能とは、ユーザーが視聴した動画や検索キーワードから、YouTutbeのアルゴリズムが自動的に判断し、YouTubeのトップページに表示されるおすすめ機能になります。

結論を言うと、YouTubeを伸ばすためには、このブラウジング機能に表示されることが重要です。

詳しい理由とブラウジング機能に乗る方法は後ほど解説します。

②チャンネルフェーズごとに狙う流入経路を変える

YouTubeを伸ばす上で抑えるべきポイントはチャンネルフェーズにより、狙うべき流入経路が変わる点です。

このフェーズはファンがいるかどうかです。

少し分かりにくい場合は、基準の一つとしてチャンネル登録者数があります。

登録者数1,000人以下は検索流入を狙え

まずチャンネル登録者数1,000人以下について、検索流入を狙っていきましょう。

この1,000人はあくまで目安であり、そこまで囚われなくて構いません。

重要なのは、投稿開始初期はひとまず検索流入を狙うべきという点です。

なぜなら投稿開始初期はYouTube側があなたのチャンネルはどんなユーザーに視聴されやすいのかなどの視聴データがないためです。

この視聴データが無い限り、誰におすすめ表示すれば良いか分からないため、最もYouTubeを伸ばせるブラウジング機能にのることはほとんどありません。

しかし検索流入はブラウジング機能とは違い、ユーザーが検索したキーワードに対し動画が表示されるため、投稿開始初期でも視聴回数を増やしていける可能性があります。

ではどんな検索キーワードを狙い、どうすれば検索流入面への表示回数を増やすことができるのか?

それはあなたが「YouTube運用をする目的」と「検索ボリューム」を踏まえ狙うべき検索キーワードを選定し、企画に落とし込むことで可能です。

この点については、リサーチ、企画のパートで詳しく解説いたします。

登録者数1,000人以上は関連動画、ブラウジング機能

次に、1,000人以上の考え方をお話します。

ここからは関連動画、ブラウジング機能での表示回数を増やすことが重要です。

検索流入は投稿開始初期のチャンネルにとって、視聴データをためる最も有効な手段の一つです。

しかし検索ボリュームには天井が存在します。

たとえば「YouTube 伸ばし方」というキーワードを狙ったとして、仮にこのキーワードが1月あたり3,000回検索されていた場合、どれだけ良くても1月あたりの視聴回数は3,000回しかありません。

そのためより視聴者数を増やし、チャンネル登録者数を増やすには関連動画、ブラウジング機能からの流入が重要になっていきます。

大事なのはブラウジング機能

特に大事なのはブラウジング機能になります。

なぜなら多くのユーザーがYouTubeを開いた時、面白い動画がないかな?と、トップページの中から動画をピックアップして視聴しているからです。

筆者自身、何か調べたくてYouTubeを開くよりも意味なく開き、何となくトップページ・ブラウジング機能により表示されている動画をクリックし、視聴することがほとんどです。

そのためあなたの動画が伸びる時は、ほとんどの流入経路がこのブラウジング機能からになります。

実際、筆者が運営していたチャンネルで最も再生回数が伸びた動画の流入経路は60%がブラウジング機能でした。

僕は関連動画も重要なジャンルを扱っていたので60%程度ですが、理想としてはこのブラウジング機能からの流入が常に80%ほどある状態が理想です。

実はこの流入経路の割合はYouTubeアナリティクスで確認することができます。

この動画ではYouTubeアナリティクスの詳しい使い方は解説しませんので、気になる方はこちらの記事をご参考ください。

参考記事:【YouTube】トラフィックソースとは!?種類も徹底解説!

ここまで読んで、ブラウジング機能の重要性は理解されたと思います。

ではどうすれば、ブラウジング機能の流入経路、ひいては表示回数を増やせるのか。

③総再生時間とYouTube内回遊率を上げろ

ブラウジング機能の表示回数を増やうえで重要な指標は「総再生時間」と「YouTube内回遊率」です。

これはYouTube、ひいてはGoogle側の立場になると分かります。

Googleの収益源は広告です。

そのためGoogleは視聴者に少しでも長い時間、YouTubeに留まってもらう、そして企業にできる限り多く広告を出稿して貰う事で利益が増加します。

YouTubeのアルゴリズムは、すべてこの「利益を増加する」ための手段でしかありません。

もっと砕いた表現をするとYouTubeのアルゴリズムとは、動画の品質を保ちながら、視聴者を少しでも長い時間、YouTubeに留めることができているチャンネルを見つけるためのシステムと言えます。

ここまで分かると、シンプルですよね。

ブラウジング機能、YouTubeに自分のチャンネルをおススメして欲しければ、動画の品質を保ちながら、少しでも視聴者をYouTubeに留める必要があります。

そして、どれだけ留めているか否かを判断する指標の一部が総再生時間とYouTube内回遊率です。

それぞれ詳しく解説していきます。

総再生時間

まずは総再生時間について。

総再生時間の定義は言葉通りですが、問題は総裁時間はどうやって算出されるかです。

より分かりやすくするために、総再生時間を因数分解してみましょう。

総再生時間=平均視聴時間×視聴回数

平均視聴時間=平均視聴率×動画の長さ

視聴回数=表示回数×クリック率

つまり総再生時間=平均視聴率×動画の長さ×表示回数×クリック率と導き出されます。

この構成要素を踏まえて、総再生時間を最大化すればあなたの動画はYouTubeに評価されて、ブラウジング機能に乗ります。

ここでいきなりですが、みなさんに一つ問題です。

子どもたちが1列に並び遠足に出たとします。

このスピードを決めるのは一体誰だと思いますか?

答えは先頭の子どもでも、一番後ろの子どもでもありません。

歩くスピードが一番遅い子ども“が正解です

もう一つ問題です。

写真のようなひとつなぎの鎖があります。

この鎖の強度を決めるのは一体何だと思いますか?

正解は一番脆い鎖です。

一番脆い鎖が切れた時、ひとつなぎの鎖は鎖でなくなります。

何が言いたいかと言うと、ボトルネック(最も足を引っ張る工程)を見つけ、それを改善できると、成果は最も大きく良化することができるという事です。

総再生時間で言えば、平均視聴維持率なのか、動画の長さなのかなど、どれがボトルネックかを見極め、改善することで総再生時間を伸ばすことができます。

そのためここで大事なのは、この4つの要素、どこがボトルネックになっているかです。

表示回数は我々ではコントロールできず、YouTubeにおすすめされるか否かに依存する部分が大きいため度外視します。

そのため変数は平均視聴率、クリック率、動画の長さになります。

それぞれの定義と、どうすると改善することができるのか、セットで解説していきます。

平均視聴率

まず平均視聴率とは、「ユーザーが動画で視聴した部分の平均割合」です。

ちょっと定義が分かりにくいので、すごく簡単に言うと、どれくらい長くあなたの動画に留まってくれたかと認識しておいてください。

この平均視聴率を改善する上で大事な点は「台本作成のコツ」「編集のコツ」のパートで具体的な方法含めてお伝えしますね。

クリック率

総再生時間の変数2点目は、クリック率です。

クリック率とは表示回数あたりのクリックされた割合です。

計算式ではクリック率=クリック数÷表示回数で表せます。

クリック率を改善するにはサムネとタイトルが重要です。

サムネとタイトルも後ほどパートがあるので、その際に詳しく話しますが、簡単に話すと

重要な観点は2つあって、「いかにユーザーの注意を引くか」と「サムネと動画内容に乖離がないか」だけです。

たとえばこの動画内容で、サムネを「有名女優の●●について」とかのサムネにするとクリック率は上がると思います。

でも動画の中身と乖離がありすぎて、すぐ離脱するため、先ほど話した平均視聴率がさがりますよね。

あくまでここでの目的は総再生時間を増やすことなので、その点は忘れない様にする必要があります。

具体的な方法はサムネパート紹介します。

動画の長さ

総再生時間の変数3点目は動画の長さ、尺です。

これは長ければ良いという訳ではありません。

なぜなら、平均視聴率と動画の長さはトレードオフの関係に近いためです。

動画が短い程平均視聴率上がり、動画が長い程平均視聴率は下がります。

たとえば10秒の動画を5秒見ると、視聴率は50%です。

40分の動画を10分見ると、視聴率は25%です。

当然視聴時間は後者の方が長いですが、視聴率は前者ですよね。

「総再生時間が最大化することが目的なら、少しでも動画の尺は長い方が良いのでは?」って思う人いますよ。

すばらしい、鋭いです。

この考えはできますよね、でも結論、最適でないと考えております。

なぜならYouTube公式ヘルプでYouTubeが動画のパフォーマンスを判断する際、平均視聴時間と平均視聴率の両方を参考にすると記載されているためです。

引用元:YouTube公式ヘルプ 「検索と見つけやすさのヒント」

つまり時間だけ伸ばせば良い、というわけではありません。

この理由を詳しく語るには、「YouTube内回遊率」の説明が必要になります。

YouTube内回遊率

YouTube内回遊率とはあなたの動画を視聴した後に取るアクションとして、どれだけYouTube内にとどまっているかを数値化したものです。

たとえば今この動画を視聴後、もう一度YouTube内の動画を見ているとYouTube内回遊率は上がります。そしてYouTubeを閉じて別のアプリを開くとYouTube内回遊率は下がります。

なぜこの指標が大事なのか?

それはSNSがみなさんの可処分時間の奪い合いだからです。

YouTube、Twitter、Instagram、LINE、TikTokなどすべて、ほとんどの収益が広告です。

つまり各SNS、ユーザーに1秒でも長く自分のプラットフォームに留まってほしいのです。

しかもいまのユーザーはYouTubeを見て、LINE見て、Instagram見て、TikTok見てなど、SNSを何度も横断します。

それを踏まえると、YouTube動画を見て、次もYouTube内の動画を見てもらえると、YouTubeにとどまっている時間が長くなり、YouTubeにとっての広告収益が増えますよね。

すると当然、YouTube内回遊率の高いチャンネル・動画はYouTubeに評価され、ブラウジング機能での表示回数は増えるというサイクルが生まれます。

ではどうやってYouTube内回遊率を高めたら良いのか?

それは大きく2パターンあります。

自社チャンネル内で回遊してもらう

YouTube内回遊率を高める方法1点目は、自社チャンネルを視聴後、また自社チャンネルの別動画を視聴してもらうことです。

ここを踏まえると、動画の長さについて、仮の結論が出ます。

不必要に動画を長くして、総再生時間を長くしようとすると、視聴者からのチャンネル評価が下がり、自分の別の動画を見てもらえなくなります。

要するに、別のチャンネルに行ってしまいます。

もっと最悪なのは、YouTube以外のプラットフォームに行ってしまう事です。

YouTubeで視聴した動画が面白くなければ離脱する確率はあがりますよね。

するとYouTubeは当然その動画、そのチャンネルの評価を下がります。

このような問題が発生しかねないので、総再生時間を高めるため、不必要に動画の尺を伸ばすのはNGなんです。

長いのがNGではなく、伝えるべき情報を最短の時間で伝える努力をすべきっていうだけです。

関連性の高い別チャンネルの動画を見てもらう

YouTube内回遊率を高める方法2点目は、自社チャンネルを視聴後、関連性のある他チャンネルを視聴してもらう方法です。

コラボ動画などがこれに当てはまりますよね。

このYouTube内回遊率の概念自体が、コラボ動画が伸びやすい所以です。

片方の動画を見ると、コラボ相手の動画も見る可能性が高いですよね。

すると、YouTube内に留まる時間が伸びます。

結果的にYouTube内回遊率が高まり、YouTubeから評価され、おすすめ表示されやすくなります。

リサーチ

ここまでYouTubeをやるべき理由、マインド、伸びるなど事前に把握するべき情報を解説してきました。ここからは、具体的にYouTube戦略の話に移っていきます。

あなたはYouTubeだけでなく、戦略を考える際、リサーチをしていますか?

リサーチをせずに戦略を決めるのは、準備運動せずに、全力疾走するようなものです。

当然、ケガをします。

YouTube運用で言うと、伸びずにあなたのチャンネルは終了していくという事です。

筆者から言えることは一つ。

本気でリサーチに取り組んでください。

リサーチパートのあとには、チャンネルコンセプト、演者、企画、台本、撮影、編集と続きますが、これらは全てリサーチという土台の上に乗っかる作業です。

小さい土台の上には小さいモノしか乗りません。イケてるコンセプト、バズる企画などを考えるためにも、このリサーチは手を抜かず取り組んでください。

では早速リサーチについて解説していきます。

まずリサーチの目的について。

それは「YouTubeをやる目的」「ターゲット」「選ばれる理由」の3つを明確にすることです。

平たく言うと「YouTubeは何のためにやって、誰に対して、どんな独自の価値を提供するのか」になります。

これら3つを明確にするには5つの情報をまとめる必要があります。

- YouTubeをやる目的は何か

- 目的達成のためのターゲットは誰で、どんな悩みを抱えているか

- 自社・自分たちの強みは何か

- キーワードリストの作成

- 競合チャンネルの特徴&伸びてる動画の洗い出し

これらを明確にすると自ずと、YouTubeをやる目的も、ターゲットが誰なのかも、競合ではなくあなたのチャンネルが視聴者に選ばれる理由も見えてきます。

もしリサーチが甘いと、チャンネルコンセプト時点で負け(チャンネルが伸びないこと)は確定します。戦略上の失敗は戦術でカバーできません。

東京から大阪に向かう例が分かりやすいです。

ここでいう戦略とは北、南のように、どっちの方向に進むかにあたります。

そして戦術は移動手段です(飛行機なのか、新幹線なのかなど)

東京から大阪に向かう時、北海道方面に進んでたら、地球1周しないと北海道につかないですよね。

仮に戦術、移動手段が飛行機であろうと、新幹線であろうと大阪には恐らくつきません。

つまり進む方向を間違えると、進み方だけでは、修正できないんです。

いまこのリサーチのパートで考えているのは、そもそもどちら方面に進むべきかを判断するための情報集めです。

だからこそ重要であり、最も時間をかけて取り組むべきパートです。

リサーチのパートは具体例がないと抽象的な話になってしまうので、筆者のチャンネルの戦略を一部例に出しながら解説していきますね。

①YouTubeをやる目的

まずはYouTubeをやる目的からです。

ここでは、あなたがYouTubeを何のためにやるのか、どんなリターンを求めるのかについて考えてください。

「船には目的地が必要です。目的地がなければ、必ず沈む」これと同じように、YouTubeを運用する際も明確な目的が必要です。なぜなら、目的がなければ、その船(つまりYouTube運用)は失敗に終わるでしょう。

企業がYouTubeを運用する目的といえば、「売上増加」あるいは「採用強化」が大半でしょう。筆者のチャンネルでも、運用目的は「法人からの問い合わせ獲得」と「組織拡大のための採用」の二つに分かれます。

よく「目的は一つに絞るべきだ」という考え方があります。たとえば「売上増加」が目的なら、採用については考慮しすぎないべきだと言います。その理由は、過剰に意識することで、元のコンセプトが揺らぎ、ぶれてしまうからです。

しかし、ここで重要なのはYouTubeを選択する理由です。なぜわざわざYouTubeである必要があるのでしょうか?極論、オフラインでも良いし、広告でも良いし、TikTokでも良い。

その答えは、YouTubeの真価が「ファン作り」にあるからです。YouTubeは、売上を上げる、採用につなげる、認知度を上げる、といった様々な目的を同時に達成することができる媒体です。

私の考えとして、マーケティング戦略、さらには事業戦略の観点からリソースを投入するなら、一石二鳥ではなく、一石四鳥、一石五鳥を目指すべきだと思います。それくらいの野心があっても良いのです。

②誰をターゲットにするか

目的を達成するためには、誰を対象にするのか、すなわちターゲット設定が重要となります。この設定がしっかりとなされていない場合、YouTube運用の方向性が確定しないことがあります。

例えば、ナンパのシチュエーションを想像してみましょう。清楚系の女性に声をかけるのか、それともギャル系の女性に声をかけるのかで、服装や話し方を変える必要がありますよね。ターゲットが不明確だと、どのような服装を選べばよいのか、どのように声をかければよいのかがはっきりしません。

そのため、ターゲットの特定性(解像度)をできるだけ高くすることが重要です。この特定性の高め方については、「解像度を上げる」という本が参考になるので、興味がある方はぜひ読んでみてください。

では、具体的な例として、筆者のチャンネルのターゲットについてお話ししましょう。私が設定したターゲットは「YouTube運用に悩んでいる人」で、これは先ほど述べた「問い合わせの増加」と「採用強化」の2つの目的を達成するためです。

さらに、特定性を高めるためには、単一のターゲットではなく、優先度をつけて複数のターゲットを設定します。最優先は「YouTube運用に悩んでいる人」です。その理由は、既にニーズが明らかになっており、問い合わせにつながりやすいからです。

次に優先度が高いターゲットは「3〜5年後の売上を意識している企業」です。これは、YouTube運用は短期間で成果が出るものではなく、時間をかけて利益を生む手段であるためです。

具体的には、数ヶ月で資金が尽きてしまうような企業は、YouTube運用よりも事業の再構築や利益設計に重点を置くべきです。しかし、将来の売上を考えている企業は、YouTube運用の有用性についてまだ認識していないことが多いです。

そのため、このターゲットに対しては、「なぜYouTubeを運用すべきなのか」という点から説明する必要があります。時間はかかりますが、その分、市場規模は大きいです。

最後に、粗いターゲットとして「中小企業」を挙げます。これは、大企業と取引しないという意味ではなく、限られたリソースを考えたときに、中小企業の優先度を上げるという意味です。

大企業を主なターゲットから外した理由は、売上が数百億円以上の大企業では、YouTubeから得られるメリットが相対的に小さく、また規制や規則が厳しいからです。YouTubeは本音で語り、熱意を伝えることが大切です。しかし、大企業では、ブランドを傷つけないようにしなければならず、その自由度が低いです。

以上を踏まえると、ダイレクトに影響を出せる、そして動画で本音を語りやすい中小企業がYouTubeとの相性が良いと考えています。

ターゲットを考えるコツ

筆者がこれまでお伝えしてきたターゲット設定について、一つ注意点を述べておきます。それは、ターゲットを定義する際の基準は、年齢、性別、仕事内容といったデモグラフィックな情報よりも、ニーズや悩みといった心理的な要素に焦点を当てることです。

重要なのは、あなたの商品やサービスを選ぶ際の決定要素が何であるか、ということです。

例えば、50代の人々が特有に抱える肌のシミに対処するスキンケア商品を提供しているなら、年齢は重要な要素となります。そのため、ターゲット設定に年齢を含めるべきです。しかし、それが関係ない場合は、年齢という要素を外すのが良いでしょう。

B2B向け、B2C向けの違い

ターゲットについてもう少し詳しく触れておきたいポイントが、B2B(ビジネス対ビジネス)とB2C(ビジネス対消費者)向けの違いです。

前提として、YouTubeはたくさんのユーザーにアクセスできるので、極力ターゲットは狭めず広げるべきです。

イメージとして5,000人の中から3%の150人が購入するよりも、10万人の中から0.5%の500人から購入いただく方が効率的だからです。

そのため、基本的にB2C向けではターゲットの範囲を広げるべきです。

これについては、まこなり社長が素晴らしい例を示しています。

まこなり社長は「テックキャンプ」というプログラミングスクールを運営していますが、ほとんどの場合、まこなり社長は直接的にプログラミングについて語ることはありません。

そして主に取り上げる内容は「無能な人の話し方」「関わってはいけない人」「仕事が遅い人TOP3」など、一般的な若いビジネスパーソンが気にするようなテーマです。

まこなり社長がこのような戦略をとっている理由は、プログラミングに限定してしまうと、ターゲットが狭すぎるからでしょう。

広範囲のユーザーを集め、その中からまこなり社長に興味を持ち、プログラミングスクールを検討するという流れを作り出すことを意図していると思われます。

それがなければ、会社の代表であるまこなり社長があそこまでYouTubeに力を入れる理由はないと思います。

実際に、プログラミングだけを取り上げていたら、話題も尽きますし、登録者数もせいぜい5~10万人前後の可能性が高かったでしょう。

この観点から言うと、まこなり社長の選択は素晴らしいものであり、常に自分の顧客がどのような内容に興味があるかを考えているからこそできたことだと思います。

さらに、このアプローチは採用にも繋がっていたと思います。

このように、B2C向けのサービスでは、ターゲットの範囲を広げる方が良い場合が多いです。

一方、B2B向けになると、ターゲットをしっかりと絞り込まないと、適切にアプローチできない、さらに問題を解決できないコンテンツになってしまうことが多いです。

例えば、筆者が運営しえいるコンサルティング系のチャンネルです。ターゲットはYouTubeを検討している企業です。

しかし、YouTube内にいるユーザー数は当然多くはありません。

だからと言って、B2Cのようにターゲットの範囲を広げるべきかというと、それは悩ましい問題だと思います。

その理由は二つあります。

B2Bは「検討期間が長い」

B2Bマーケティングでは、検討期間は一般的に1~2年と言われています。場合によっては3年の場合も。

さらに購買担当者が商談に入る前に、57%がオンラインでの事前調査などによって決まっていると言われています。

つまり、何か問題が発生してお客さまが調査を始めた瞬間に、自社のコンテンツを提示する、またはそれを思い出していただくことが重要というわけです。

その場合、ターゲットの範囲を広げたコンテンツでは直接的にリーチできず、また問題解決に繋がらないため、きちんとターゲットを絞った発信がより良いと考えています。

例えば、「YouTubeを伸ばす方法」と検索して知りたいときに「企業の集客方法」といった広範なコンテンツではうまく悩み解決はできませんよね。

もちろん、市場感や事業のフェーズ、目的によって考え方は変わることもありますが、ここではその話は省きます。

B2BはLTVが高い

B2B向けの場合、ターゲットの範囲を広げすぎない方が良いという理由の2点目は、LTVがB2Cと比較して非常に高いためです。

筆者の事業である企業向けYouTubeコンサルでも、一度受注すればほとんどの場合が最低数百万単位のLTVになります。

そのため「検討期間が長い」と「LTVが高い」というこの二つの要素が組み合わさると、B2Bではターゲットを絞り、5,000人の内、3%の150人から問い合わせいただくだけでも、十分投資対効果が合うということです。

一方で、ターゲットを絞り込むと、視聴者数が減少し、再生回数が減少する可能性もあります。しかし、この場合も長期的な視野を持つことが重要です。特定のターゲットに焦点を当ててコンテンツを作成すれば、それらの視聴者があなたのビジネスに強く関心を持つ可能性が高くなります。

例えば、あなたがB2B向けのソフトウェア開発会社であるとします。あなたの主なターゲットは、ソフトウェアを必要とする企業のCTOや開発者であるとしましょう。

この場合、あなたのYouTubeチャンネルでは、最新の開発手法やツール、具体的なコードの書き方や問題解決法についての深い内容を提供することで、これらのターゲットがあなたのチャンネルを見つけ、価値を感じる可能性が高まります。

ただし、この方法を採用する場合、あなたのビジネスの売上が直接増えるわけではありません。あくまで、あなたのブランドの認知度を上げ、信頼性を築くことが目的です。それにより、最終的にはあなたのビジネスに対する需要が高まり、その結果として売上が増加します。

したがって、B2BとB2Cのターゲット設定は全く異なると言えます。B2Cでは広範な視聴者を対象とし、その中から自社の製品やサービスに興味を持つ人々を見つけ出すことを目指します。

一方、B2Bでは特定の視聴者を対象とし、そのニーズを深く理解し、解決策を提供することを目指します。どちらのアプローチを選ぶかは、あなたのビジネスの目的とターゲットによります。

③自社・自分たちの強みは何か

ここまででターゲットが明確になりました。次に考えるべきは、自社・自分たちの強みが何か、という問題です。

自社・自分たちの強みが分からないと、サッカーのドリブルが得意なのに野球のピッチャーを務めているような状態になります。例えば、ネイマールがメジャーリーガーを目指したら、「何をやっているんだ?」と思いますよね。

そして、この強みを考える際の注意点は、先ほど挙げたターゲットの悩みを解決できるかどうかも同時に考えることです。

これは当然のことですが、例えばあなたが飲食店に入り、お腹が空いていて1秒でも早く料理を食べたいと思っています。

その時にシェフが「今から30分かけて煮込むハンバーグを作りますから、少し待っててくださいね。煮込めば煮込むほど美味しくなりますよ!」と言われたら「煮込まずにすぐに食べられるものを出してくれ」と思いますよね。

このように、このお店の強みが長時間煮込んだハンバーグであっても、お腹が空いて1秒でも早く食事を食べたいお客さんにはすぐに料理を出す能力が求められます。このため、あなたの強みがターゲットの悩みを解決できるかどうかが重要になります。

具体的な例として、このチャンネルの強みを4点挙げて説明します。

3か月でチャンネル登録者数1万人突破

最初の強みは、3か月でチャンネル登録者数1万人を突破したという実績から得られたノウハウと権威性です。

中には登録者数が何十万人、何百万人のチャンネルの企画や編集を行った経験がある人もいるかもしれません。しかし、多くの場合、その人たちはYouTube動画の制作過程の一部を担当しているだけです。

それに対して、私はYouTube戦略を0から考えて、企画と脚本を作成し、撮影・編集を行い、配信結果をYouTubeアナリティクスで確認して改善するという全工程を1人で行っています。

さらに、LINE公式チャンネルの登録を促し、売上を上げた経験もあります。私が全ての工程を1人で行い、結果を出しているという事実は、それ自体が強みの一つです。

私のターゲットである「YouTube運用に困っている人」は大抵の場合、一つの工程だけで困っているわけではありません。そのため、私のこの強みは彼らの悩みを解決する手段の一つになると考えています。

YouTubeだけでなく、マーケティング戦略から語れる

私の2点目の強みは、YouTubeだけでなく、マーケティング戦略全般について語ることができるという点です。私には広告代理店での勤務経験があり、ブログやSEOについても理解しています。

そのため、お客様の状況によっては「今はYouTubeを始めるべきではない」とアドバイスすることが可能です。これは、YouTubeについてしか知らない人には難しい判断です。

簡単に言えば、お客様の事業を伸ばすために最適な手段は何か、全体的な視野から提案できます。「今はSNSを始めるのではなく、まずはサービスを改善した方が良いですよ」というようなアドバイスを実際にしたことがあります。

この強みは、お客様にとっては非常にプラスとなります。なぜなら、お客様が本当に求めているのはYouTubeチャンネルの拡大ではなく、売上の増加です。自社の売上に繋がる提案を受けることほど喜ばしいことはありません。

コピーライティングを生かした台本が書ける

私の強みの3つ目は、コピーライティングを生かした台本が書けることです。

これはお客様にとって分かりづらいかもしれませんが、とても重要な点です。

コピーライティングとは、言葉で人の心を動かすスキルのことを指します。

YouTube動画でも、多くの場合、台本が必要です。動画が伸びるか否か、この台本が大きく影響していると言っても過言ではありません。

またこのスキルの裏付けとして、私は企業様のLP(ランディングページ)を執筆した経験もあります。LPとは、簡単に言うと、企業が自社のサービスを販売するために制作するウェブサイトのことを指します。以前制作したLPでは、執筆前後での購入率が300%以上に上がったこともあります。

このようにコピーライティングのスキルを活かした台本を作り、お客様に納品することで、先程YouTubeが伸びる仕組みとして話した平均視聴率の向上が見込めます。

この点はお客様にとっては分かりづらいかもしれませんが、YouTubeが伸びやすくなるという点で、喜ばれると考えています。

トーク

私の強みの4つ目は、トークです。

私、本当にたくさん話します。そして、話すスピードも本当に速いです。

YouTube動画、特にノウハウ系の動画では話すスピードが速い方が視聴維持率が伸びる傾向にあります。その点、私のトークは有利に働きます。

これはお客様にとって、どれほどプラスになるかは分かりませんが、特徴の一つと言えます。

悩みに対して強みを身に着ける

ここまで4点話しましたが、まだまだ足りません。

現段階では足りない部分があっても、YouTube内での強みであれば、後から修正が効きます。そのため、視聴者が何に困っていて、どんな動画を求めているかを絶えず追求しましょう。

ここまで私の強みを具体例として解説してきましたが、ここで伝えたいのは、選ばれる理由は大抵の場合、一つだけではないということです。

ほとんどのお客様がサービスを選択する際、明確な理由はなく、「何となく」で選びます。その「何となく」にどれだけ入り込むことができるかが、勝負の分かれ目となります。

さらに「自分には強みなんてないよ〜」と思っている方は、組み合わせてみてください。

100万分の1の能力を身につけるのは難しいですが、1,000分の1の強みを2つ作って組み合わせれば、100万分の1の一の強みになります。

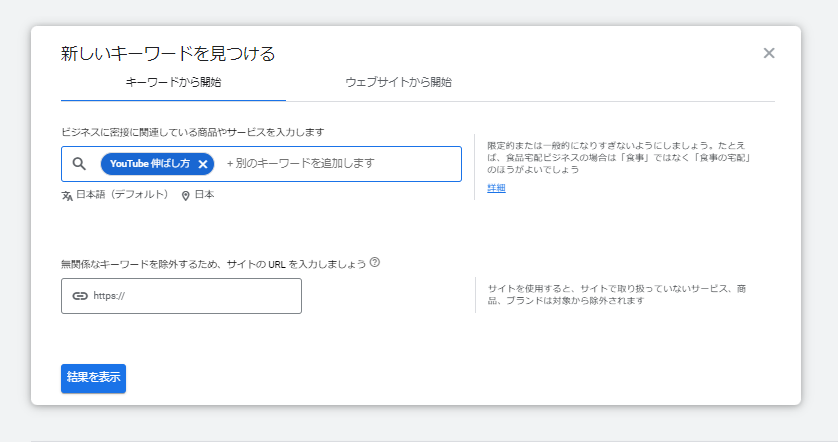

④キーワードリストの作成

YouTube運用の戦略を考えるにあたり、キーワードリストの作成は重要な一歩です。これまでYouTubeの目的を定め、ターゲットを選定し、自社の強みを明らかにしてきました。それらを踏まえ、次はどのようなキーワードでターゲットが検索を行うかを洗い出していきます。

キーワードリストとはこういったものです。

YouTubeの伸びについては既に解説した通り、チャンネルの初期段階では検索流入を重視することが大切です。キーワードリストとは、その流入を導くためのキーワードを一覧化したものです。このリストを作ることで、どのキーワードから流入を狙うべきか、競合がどのような動画を配信しているか、そしてキーワードを検索する人々の意図を把握できます。

キーワードリストがなければ、どのキーワードをターゲットにするべきかを毎回調べる必要があり、それはかなりの時間を必要とします。しかし、このリストを作成すれば、最初の半年間は企画に悩むことはほとんどないでしょう。

私が使っているキーワードリストの作り方をお伝えします。大まかには次の流れとなります。

- どのキーワードで検索するか

- キーワードボリュームを調べる

- 動画化の可否

- 台本・動画URL

- キーワードの優先度づけ

それぞれのステップを私が実際に行った作業を参考に説明していきます。

どんなキーワードで検索するか

まず「どんなキーワードで検索するか」について。

これには主に以下の3つの手法を用いています。

- 自分の頭をひねって考える

- Ahrefsを使ってキーワードをピックアップ

- サジェストキーワードをピックアップ

自分の頭をひねって考える

まずは自分の頭をひねって考えます。なんとなく大変そうに思えるかもしれませんが、ここで考えるべきなのは「ターゲットが困ったとき、どんなキーワードで検索するだろうか」という点です。

特に重要なのは、YouTube運用の目的に直結するキーワードを考えること。

たとえば筆者のYouTubeコンサルのチャンネルでは「YouTube 伸ばし方」などが考えられます。こうしたキーワードを検索している人は、YouTube運用に困っていて、ビジネス的な視点から見れば、問い合わせをしてくれる可能性もあります。

Ahrefsを使ってキーワードをピックアップ

次に、Ahrefsを用いてキーワードを見つけます。Ahrefsとは、一言で説明すると、検索ボリュームやサジェストキーワードを調べられるツールです。Ahrefsの具体的な使い方については、株式会社LugiaさんのYouTubeコンサルティングチャンネル、「YouTubeの再生回数を増やす神ツール3選」をご参照ください。

サジェストキーワードをピックアップ

そして最後に、実際にYouTubeで検索をしてみます。この際にはGoogle Chromeのシークレットモードを利用し、あなたの検索履歴等を反映しないフラットな状態で検索結果を確認することをおすすめします。

「YouTube 伸ばし方」のようなキーワードを検索窓に入力し、サジェストキーワードをピックアップしましょう。なぜなら、これらのサジェストキーワードは、YouTubeが「YouTube 伸ばし方」と検索する人々がよく検索すると推定して提示してくれるものだからです。

そして、これらのキーワードから検索者の意図を読み解きます。例えば「YouTube 伸ばし方 最初」がサジェストされた場合、これを見た人がYouTubeの運用初期にどのようにチャンネルを伸ばすかを知りたいと考えている可能性が高いです。これらの推測を基に、具体的なコンテンツの企画を練っていくのです。

補足として、私は「YouTube 伸ばし方」のようなキーワードについては、Google検索でもサジェストキーワードを調べます。これは、GoogleがYouTubeよりもコンテンツ量が多いため、サジェストキーワードの精度が高いと考えているからです。

以上の作業を繰り返し、最低でも100個のキーワードをリストアップしましょう。これは本当に最低の目標です。

キーワードボリュームを調べる

私がキーワードリストを作る際、信頼性を持って参考にしているツールが2つあります。

1つ目は先程述べた「Ahrefs」で、2つ目はGoogleが提供している「キーワードプランナー」です。

キーワードプランナーは、Googleの検索ボリュームを調査するためのツールです。YouTubeの運用を行う際にGoogleの検索ボリュームを参照する理由は、AhrefsのようなツールがGoogle公式のものではなく、その信憑性に疑問があるからです。

YouTubeの検索ボリュームを調べるためのツールとして、Ahrefsの他にもkamui trackerやVidiQなどが存在します。それぞれのツールが独自の方法でキーワードボリュームを算出しているはずなのですが、同じキーワードでもツールによっては検索ボリュームが異なることがあります。そのため、どのツールの数値を信用すべきか分かりにくいという状況が生じます。

そこで、私はGoogle公式が提供しているキーワードプランナーの数値を重要視しています。YouTubeの検索ボリュームではなく、Googleの検索ボリュームではありますが、これが公式の提供するツールであるため、その信憑性は確保されています。

キーワードプランナーの使用方法は簡単で、検索窓に調べたいキーワードを入力するだけです。すると、そのキーワードに関連するキーワードも一緒に表示してくれます。

また、過去に1円でもGoogle広告を配信した経験があるアカウントであれば、より詳細な検索ボリュームの数値を得ることができます。そのため、このツールを使用する際は、一度Google広告の配信を試みることをおすすめします。

なお、これらのボリュームは絶対値として信じるのではなく、相対的な値として見てください。つまり、「キーワードAがキーワードBよりも多く検索されている」という比較的な情報を得るためのものです。

動画化有無

今後の運用をスムーズに行うために、管理しやすい形での「企画化」「未着手」「撮影済」などの状態表示をお勧めします。

台本・動画URL

また、動画のURLや台本のURLなどのリンク情報を保管しておくと、必要な時に素早くアクセスできて便利です。こういった管理方法は、あなた自身が最も取り扱いやすい形を選択してください。

キーワードの優先度づけ

また、動画のURLや台本のURLなどのリンク情報を保管しておくと、必要な時に素早くアクセスできて便利です。こういった管理方法は、あなた自身が最も取り扱いやすい形を選択してください。

これまでに話したキーワードリストの作成は、あなたのターゲットがどのようなキーワードで検索を行い、そのキーワードに対するボリュームがどの程度あるかを理解するための手段です。

このリストを元に、以下の二つの観点を中心にキーワードの優先度づけをしていきます

- 「そのキーワードを用いることで自分の目的を達成できるか」

- 「そのキーワードには十分なボリュームがあるか」

例えば、私の場合、「YouTube shorts」を検索するユーザーが「YouTube shorts 作り方」について調べていることから、YouTubeの運用に困っていると推測し、それが私の目的である企業からの問い合わせを引き起こす可能性があると考えました。

加えて「YouTube shorts 作り方」は月に約27,100回も検索されているため、十分なユーザー流入が見込めると判断し、このキーワードを優先度の高いものとして扱いました。

あなたも、同じように自身の目指す目標に照らしてキーワードを選定していきましょう。

キーワードリストまとめ

ここまでキーワードリストの作成方法を解説してきました。

お分かりのよう、すごく時間のかかる作業です。しかし配信開始前にこのリストを作ることでより企画の精度が上がり、あなたのチャンネルが伸びやすくなるのは間違いありません。

そのため1度騙されたと思ってキーワードリストを作成してみてください。

⑤競合チャンネルの特徴&伸びてる動画

さて、リサーチ最後のパートに突入しましょう。

今回の焦点は、あなたが作成したキーワードリストから、どのような動画や競合チャンネルが注目を集めているかを把握することです。この段階では、キーワードリストに新たなタブを追加して情報を整理するのが良いでしょう。

伸びてる動画を調べる

まず、選定したキーワードに対して注目を集めている動画を探しましょう。例として、先ほど取り上げた「YouTube shorts 作り方」に関連する人気の動画を探すというものです。ここでも以前と同様、シークレットモードでの検索がおすすめです。

最終的にはこのような形を目指します。

シークレットモードで「YouTube shorts 作り方」を検索し、出てきた動画から一部をピックアップします。それらについて以下の要素をリスト化してください。

- 検索キーワード

- サムネイル

- タイトル

- チャンネル名

- 登録者数

- 視聴回数

- 再生率(視聴回数÷登録者数×100)

- 公開時期

再生率は動画が登録者数以上に再生され、ユーザーの関心を引きつけ、YouTubeから高評価を受けていることを示す指標です。したがって、「YouTube shorts 作り方」を検索して高い再生率を持つ動画は企画の参考になるでしょう。

「YouTube shorts 作り方」で言うと菅野【YouTube×マーケティング】さんのチャンネルの「【2023年最新】YouTubeショート動画の作り方・編集方法・投稿方法をまるっと解説します」という動画が再生率が高いので、参考にします。

この作業を先ほど作成したキーワード全てに対して行います。

かなり大変な作業ですが、これが終わったころには、あなたは自分が参入するべき市場が明確に分かり、どんな動画が伸びやすいのか、ざっくりだけでも分かっているはずです。

伸びてる競合チャンネルを調べる

一方であなたの競合となるチャンネルを特定し、その伸びてる理由を分析することも重要です。特に注目すべきは、あなたがピックアップしたキーワードに関連する人気動画を頻繁に投稿しているチャンネルです。

一度、競合となるチャンネルを特定したら、そのチャンネルの特徴や戦略を深堀りしてみましょう。その中で特に重要な観点は以下の4つです。

- チャンネルの目的(ゴール)は何か?

- ターゲットとなる視聴者は誰で、彼らが抱える問題は何か?

- チャンネルが持つ強みは何か?

- 伸びてる動画の洗い出し

伸びている動画だけでなく、人気が出なかった動画も忘れずに確認してください。なぜなら、人気が出なかった動画は再現性が高く、学べる点が多いためです。それらの動画は、視聴者のニーズが不足している可能性があり、あなたが同じテーマの動画を作成する際の参考になるでしょう。

これらのリサーチを完了すると、あなたが参入すべき市場が明確になり、どのような動画が人気を集めるのかが把握できるているはずです。

当然ながら、全ての競合チャンネルは大なり小なり違いがあります。しかしそれぞれのチャンネルは運営者の特性や視聴者のニーズによって、微妙に異なる戦略を取っていることでしょう。

そのため確実に共通する傾向やパターンが存在します。その共通点を見つけることで、自分が作成すべき動画の方向性が明確になります。

たとえば、全ての競合チャンネルが「YouTubeのアルゴリズム」についての動画を作成しているとしたら、それは視聴者がこのトピックに大きな関心を持っていることを示しています。したがって、自分もこのトピックについての動画を作成すべきでしょう。

また、一部の動画が伸びていない理由も分析しましょう。競合チャンネルが作成した特定の動画が伸び悩んでいる理由を理解することで、同じ失敗を繰り返さないようにすることができます。

このリサーチは確かに大変な作業ですが、それだけの価値があります。なぜなら、これにより、自分が参入するべき市場が明確になり、どのような動画が人気を博す可能性が高いのかを理解できるからです。

とは言え、このリサーチは一度だけ行うものではありません。YouTubeのトレンドは日々変化します。したがって、定期的にリサーチを行い、その結果を自分の動画戦略に反映させることが重要です。

最後に、このリサーチの結果を元にしたチャンネルがか必ず伸びるという保証はありません。しかし、リサーチなしに投稿開始するよりも、リサーチを行った上で投稿開始した方が、YouTubeをやる目的を達成する確率は間違いなく高まるでしょう。

リサーチの注意点

それでは、リサーチについての最後の注意点を述べます。

リサーチに没頭しすぎない

リサーチはあくまで情報を集め、分析するための手段です。それ自体が目的とならないように注意しましょう。つまり、リサーチによって取得した情報を元に、あなたのYouTubeチャンネルがどのように成長するかの戦略を策定することが最終的な目的です。

適切なタイミングでリサーチを終了する

リサーチがある程度進行し、YouTubeチャンネルを成長させるための策略が見えてきたら、その時点でリサーチを終了することが重要です。リサーチを無限に続けるのではなく、適切な時点で一旦区切りをつけ、その結果を活用して具体的な行動に移ることが必要です。

リサーチの経験を積むことで、スキルが向上する

リサーチは一度や二度で完璧になるものではありません。多くのリサーチを行うことで、その手法が身につき、より効率的かつ効果的に行えるようになります。

最後に、リサーチは必ずしも楽しい作業ではないかもしれませんが、YouTubeチャンネルを伸ばすには不可欠な工程です。あなたのチャンネルが伸び、企業としての売上や採用に寄与するために、このリサーチ作業を念入りに行うことが重要です。

何か質問や疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。

あなたのチャンネルが選ばれる理由

それでは、視聴者があなたのチャンネルを他のチャンネルよりも選ぶ理由について考えてみましょう。

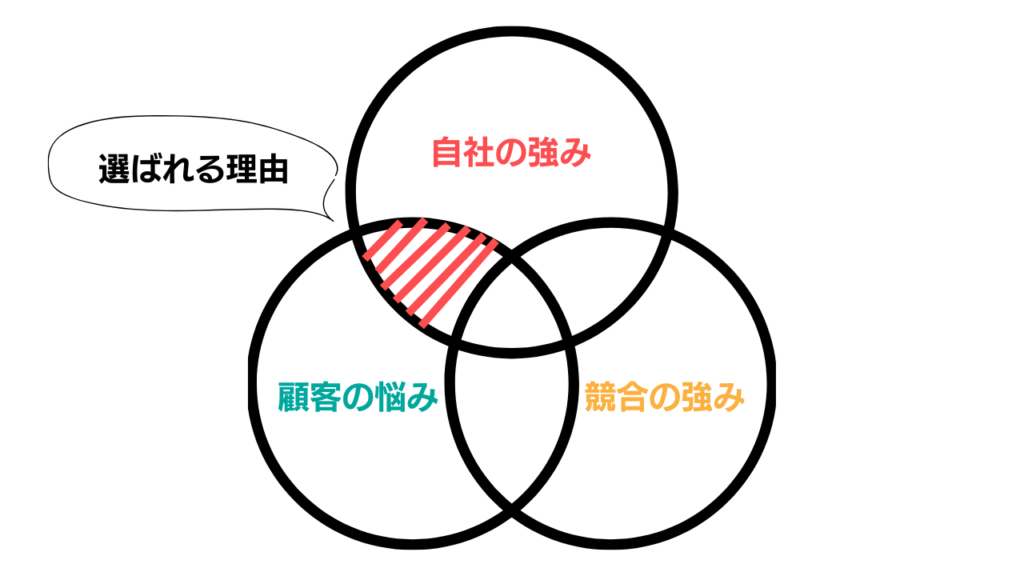

選ばれる理由とは

選ばれる理由とはあなたの強みがターゲットの悩みを解決し、かつ競合が満たせていない部分です。この図が分かりやすいですね。

では、どうすれば視聴者があなたのチャンネルを選ぶ理由を見つけられるでしょうか?ここで重要なのは、リサーチによって得た知識をうまく活用することです。リサーチではYouTubeを運用する目的、ターゲット視聴者とその悩み、そしてあなた自身の強みなどを理解することができます。これらの情報を基に、あなたのチャンネルが視聴者の悩みを解決し、かつ競合が提供できない独自の価値を提供することが重要となります。

例えば、私のチャンネルはYouTube運用に悩む人をターゲットとしています。そして、私が視聴者に選ばれる理由は以下のようになります

- 3か月で1万人のフォロワーを獲得した実績をもとにした、信頼できるノウハウと権威性

- YouTubeだけでなく、マーケティング全体について深く語ることができる知識とスキル

- コピーライティングを生かした台本が書ける

- わかりやすく、シンプルな解説スタイル

これらの特徴は全てリサーチから得られた情報を基にしています。リサーチをきちんと行い、その結果をもとに自分のチャンネルの特徴と魅力を明確にすることで、視聴者があなたのチャンネルを選ぶ理由が見つかるはずです。

チャンネルコンセプトは超重要

次に考えるべきは、あなたのチャンネルのコンセプトです。これは、チャンネルが他とは異なる、独自でユニークな特徴や魅力を具体的に表現するものです。このコンセプトは、動画が伸びるか否か、そしてチャンネルが伸びるかどうかの決定的な要素となります。

このセクションでは以下のトピックを順に解説します。

- コンセプトとは

- コンセプトの重要性

- コンセプトを考えるための4つのヒント

①コンセプトとは何か

まずYouTubeチャンネルでいう「コンセプト」とは何でしょうか?

コンセプトとは「あなたのYouTubeチャンネルはどんなチャンネルですか?」「誰の、どんな問題を解決しますか?」といった問いへの答えです。

チャンネルの目的やターゲット、そしてチャンネルが選ばれる理由が明確であれば、コンセプトも自然と明らかになります。

例えば、エンターテイメント系の人気YouTubeチャンネル「夜のひと笑いさん」は視聴者に夜に笑いを提供することを目指している、といった具体的なコンセプトを持っています。その名前からもそのコンセプトが伝わります。

良いですよね、このチャンネル名。

②コンセプトが大事な理由

そして、なぜコンセプトが重要なのでしょうか。

それは、コンセプトがチャンネルの全ての要素-企画、脚本、撮影、編集-を支える土台となるからです。チャンネルの方向性を示す基本的なガイドラインとも言えます。もしコンセプトや方向性が適切でなければ、どんなに素晴らしい企画を立ててもチャンネルは伸びないでしょう。これは「戦略の失敗は戦術ではカバーできない」という考え方と同じです。

また、チャンネルのコンセプトは様々な決定を下す際の判断基準となります。例えば、チャンネル名の選択や、撮影時の服装や背景の選択など、全ての意思決定においてコンセプトが指南役となります。

例えば、私のチャンネルのコンセプトは「YouTube運用者が困った時に見るチャンネル〜マーケ目線で誰よりも簡単に解説〜」としています。そのため、私がどのような服装をすべきかと考えた時、ラッパーのような派手な服装ではなく、シンプルな白いシャツを選ぶことにしました。これは、動画の内容を視聴者が理解しやすくするためです。

このように、コンセプトはブランドのような存在で、あなたの全ての決定を助けてくれるのです。

③コンセプトを考えるコツ

では、具体的にどのようにチャンネルのコンセプトを考えるべきか?ここで、そのための4つのヒントをお伝えします。

オンリーワンになれ

YouTubeは先行者利益が強いので、同じカテゴリーで後発から伸ばそうとするのは難しいです。先行者、例えばエンタメ系のヒカキンさんのような存在が強固な地位を築いています。

そのため、自分だけの独特なコンセプトを持つことが大切です。

またこれはマーケティング目線でも重要です。私がマーケティング戦略を考える際、参考にしている書籍の一つに売れるもマーケ当たるもマーケという本があります。

この本の中で「1番手の法則」と「カテゴリーの法則」という考え方が紹介されております。「1番手の法則」と「カテゴリーの法則」はマーケティング戦略の基本的な要素であり、それらを理解することは重要です。

「1番手の法則」は、特定の分野で最初に成功を収めた者が強い地位を確立しやすいという考え方です。つまり、他の人々がまだ取り組んでいない新しい分野で、自分自身が一番最初に成功することが重要だということです。

一方「カテゴリーの法則」は、すでに先行者が存在する分野で成功を収めるためには、新しいカテゴリーを作ることが重要だという考え方です。つまり、競合とは違う方向性で新たな視点やアイデアを提供することによって、自分だけのカテゴリーを作り出すことが求められます。

専門・権威性を打ち出す

YouTubeチャンネルのコンセントのコツ一つ目は「専門性と権威性」を明確に打ち出すことです。これはYouTubeだけでなく、今の情報社会全般に言えることです。

少し昔まではYouTube上の料理チャンネルは「料理の作り方」など抽象的なチャンネルが主流でした。しかし、時間と共にそれらは「簡単な料理の作り方」や「出汁を使った料理の作り方」など、より具体的で特化したテーマへと移行してきました。

このような細分化が進む中で、あなたの専門性や権威性を明確にすることで、視聴者からの信頼を勝ち取ることができます。例えば「出汁を使った料理の作り方」をテーマにしたチャンネルを運営するのであれば、料理の専門家やプロのシェフとしての経験を強調すると良いでしょう。

重要なのは、自分の専門性を活かしたコンテプトを作り出すことです。私自身、3か月で登録者数1万人を突破するなどの実績があるため、視聴者からの信頼を得やすいです。

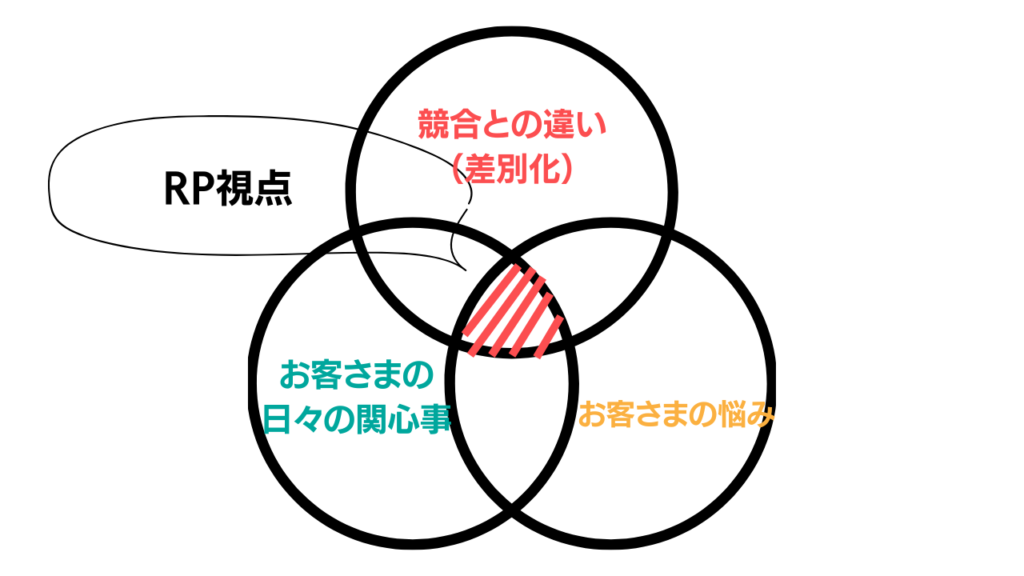

視聴者の視点を理解する

コンセプトの鍵となる3つ目の要素は、視聴者の視点を理解するです。これはRP視点から来ています。

RPでは重要なのは次の3つです。

- 競合との違い(差別化)

- お客さまの悩み

- お客さまの日々の関心事

これらの要素が交わるポイントを強調することが求められます。企業が伝えたいメッセージはもちろん大切です。しかしYouTubeは企業が伝えたいことだけを伝える場所ではまく、視聴者が見たい、知りたいと思う情報を探す場所です。これはYouTubeの基本的な原則であり、これが変わることはありません。

これを良く表現している例が、何度も登場しているまこなり社長です。彼はプログラミングスクールを運営していますが、視聴者が見たい内容、つまり「無能な人の話し方」「関わってはいけない人」「仕事が遅い人TOP3」など、ビジネスパーソンが気にするような内容をメインに発信しています。

これはまさに、PR視点を持つということです。簡単に言えば、視聴者が何を考え、何に悩んでいるかを深く理解し、それに基づいてコンテンツを作成しているのです。

みなさんも、チャンネルのコンセプトを考える際には、視聴者が日常的にどのようなことに関心を持っているのかを考えてみてください。

ここまで伝えてきた「オンリーワンになれ」や「専門性を打ち出す」などの要素を全て満たす必要はありません。これらの中から一つでも、強く打ち出せるポイントを見つければ良いコンセプトになるでしょう。

チャンネル設計を考える

チャンネルコンセプトが整えば、次に考えるべきは、どのようにしてあなたのチャンネルを拡大するか、つまり、チャンネル設計のパートです。

あなたは企画を思いついてそのままランダムに投稿していませんか?

チャンネル設計とは、特に投稿の初期段階で、あなたの目的を達成し、視聴者数を増やすために、どの順序で動画を投稿していくかを考える作業のことです。

この設計がなければ、単に目的のない投稿になり、当然チャンネルの成長は望めません。たとえチャンネルが成長しても、それは単なる運任せで、再現性はありません。

ここで求められるのは具体的な企画ではなく、全体としてどのような方針で進めるかを決定することです。

先程、優先度の高いキーワードをリサーチするパートで調査しましたよね。しかし、それらのキーワードを検索ボリュームが大きい順に投稿するだけでは十分ではないのです。

重要なのは、あなたがYouTubeを活用する「目的」を達成するために、どの順序で投稿すべきかを理解することです。

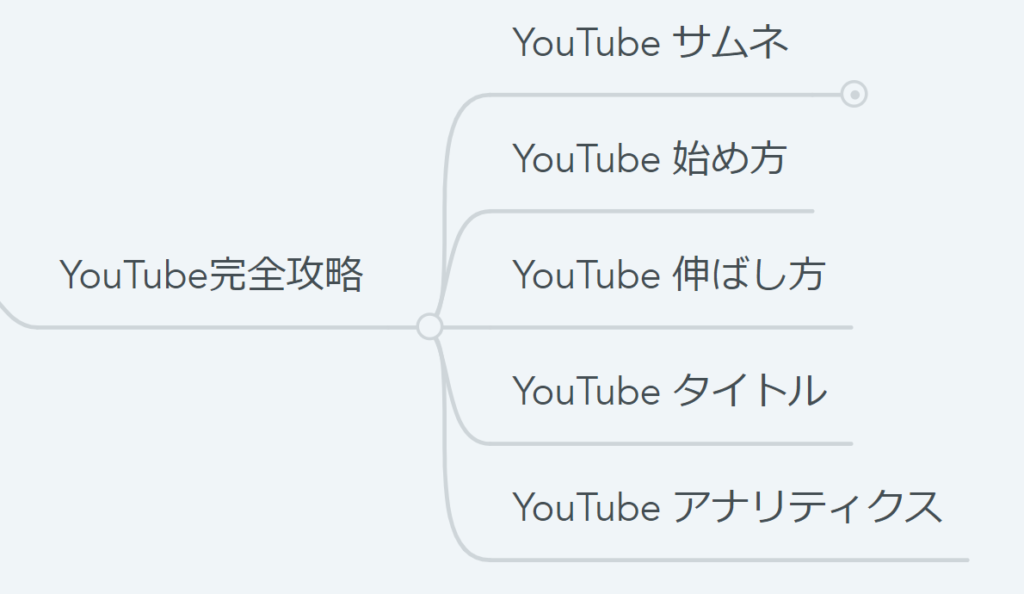

①必ず見て欲しい動画を経由するよう、ピラミッド構造を作る

では、どのように設計すれば目的達成に繋がるでしょうか?

結論から言うと、全てのユーザーに必ず見てほしい動画を通過するような設計にすることが求められます。

どのチャンネルでも、目的を達成するためには必ず見てほしい動画が存在するはずです。私の場合「YouTube完全攻略」というこのブログの内容を動画に起こしたものです。

YouTubeでは投稿を続けていると、徐々に新規ユーザーが増えていきます。しかし、ランダムな投稿をしていると、中途から視聴したユーザーが必ず見てほしい動画を視聴する確率は非常に低くなります。

そのため、ユーザーがどの動画からあなたのチャンネルを視聴し始めても、その見てほしい動画を少なくとも一度は視聴するような設計を考えるべきです。

そして、この見てほしい動画は基本的に最初に投稿してください。そして半年に1回程度、内容が古くなったと感じたら修正し、新たに動画を投稿してください。

ここでの具体的なアクションについては、私のチャンネル設計を参考に解説していきます。

私が皆さんに見てほしい動画とは、先ほど紹介した「YouTube完全攻略」の動画です。

この動画を通じて、私が企業向けのYouTubeコンサルタントであることを理解していただき、問い合わせにつながる可能性があります。

そのため、この動画が必ず視聴されるよう、ピラミッド構造を作ります。

ピラミッド構造はこのようなイメージです。

全ての動画が必ず見てほしい動画である「YouTube完全攻略」にリンクするようなキーワードをピックアップします。

たとえば「YouTubeのサムネイル作成」や「YouTubeの始め方」などがそれです。

「YouTubeのサムネイル作成」を例にとると、このキーワードに対して、「YouTubeのサムネイル作成方法」や「伸びないサムネイルの共通点」などの動画を作ります。

そしてその動画の最後で「サムネイル作成を含む、YouTubeの拡大のためのノウハウを全て解説した『YouTube完全攻略』という動画がある」と紹介します。

サムネイル作成を知りたいユーザーは、YouTubeの拡大方法についても知りたい可能性が高いため、結果として見てほしい動画への流入が増えます。

②ピラミッド構造のコツ

このピラミッド構造のコツは、検索ボリュームが大きく、かつ目的達成に繋がる可能性が高いキーワードをピックアップすることです。

リサーチパートで作成したキーワードリストがあれば難しくはありません。逆にこのキーワードがピックアップできなければ、リサーチが足りないためやり直しましょう。

イメージは掴めそうでしょうか?

結果的にユーザーが必ず見てほしい動画に集まるのであれば、どのような形式でも問題ありません。

そのため、この見てほしい動画の品質には特に注意を払ってください。この動画が印象に残らなければ、ユーザーはあなたのチャンネルに戻ってこない可能と考えて投稿しましょう。

③多面的な戦略:YouTubeチャンネル設計のための「1石4鳥」のアプローチ

さらに補足すると、私は戦略を立てる際に、一つのアクションで1石2鳥どころじゃなく、3鳥4鳥狙います。

そのため、視聴者に見てほしい動画(私の場合は「YouTube完全攻略」)には、複数の目的を含めることをおすすめします。例えば、私の場合は4つほどの目的があります。

私のチャンネルがどのような動画を投稿するのか理解する

「YouTube完全攻略」を視聴するば、YouTube運用のノウハウを発信しているチャンネルであることがすぐにわかるでしょう。

・YouTubeのノウハウを持っていることが証明される

顔を出さずに運営しているので、他のチャンネルと比べて信頼を得るのは難しいと考えています。現時点では会社ではなく、個人事業主でもありますし。しかし、ノウハウを持っていることは事実です。

ただし、ノウハウを見せびらかすのは少し品がないと考えています。そのため「YouTube完全攻略」という動画を投稿し、この動画を全てのユーザーに見てもらうことで、信頼を得られればと考えています。

YouTube戦略を説明する際の具体例として、このチャンネルを引き合いに出し、自分の強みを堂々と語れる

通常、自分の強みを語るのは少し品がなく、鬱陶しく感じるかもしれませんが、この方法なら自然にお伝えするができます。

YouTubeを始めるべき理由をマーケティングの観点から語れる証明になる

そもそも、YouTubeを始めるべき理由を先ほど解説したレベルまで詳細に語れる人は少ないです。また、1つの行動で4つの結果を狙う考え方自体もマーケティング観点の証明の1つになるかもしれません。

これだけでも「1石4鳥」です。この考え方が上手くいくかは分かりませんが、様々な仮説を持ちながら戦略を立てることが重要です。

これらをまとめると、チャンネル設計とは目的を達成するために、どのような順序で動画を投稿するかを考える作業であり、全てのユーザーが必ず見てほしい動画に辿り着くような設計にし、戦略は「1石3鳥」、「1石4鳥」を目指しましょう。

企画立案

チャンネル設計を終えたら、次は企画立案に取り掛かります。YouTube運用においては、何度も強調してきたように、「継続」が重要です。しかし、「企画案が尽きた」という理由から継続できなくなるケースも少なくありません。

新しい企画を絶えず考え出すのは難しいですよね?

そこで、このパートでは、企画案が尽きないようにするための企画の考え方をご紹介します。ただし、この動画をすべて見ている人は実は、この企画立案の大部分はすでに終わっています。なぜなら、チャンネルコンセプトやリサーチを十分に行っていれば、最初の50本ほどの企画は苦労せずに立てられるからです。

それでは、具体的に企画の考え方を見ていきましょう。企画の考え方は大きく分けて2つのフェーズに分かれます。それは「検索流入を狙うフェーズ」と「ブラウジング機能からの流入を狙うフェーズ」です

①検索流入を狙うフェーズ

検索流入を狙うフェーズでは以下の手順に沿って進めます。

- 狙うキーワードを選定する

- 検索ボリューム、目的達成可能性を踏まえて優先順位を決定する

- ピックアップしたキーワードのヒット動画をシークレットモードで調べる

- ヒット動画を元に企画を練る

これらの手順は、すでにリサーチの段階で行っています。

例えば、私が実施した作業を具体的に説明します。まず、狙うキーワードをピックアップし、検索ボリュームと目的達成の可能性から優先順位を決定します。これはリサーチのパートで行った作業です。私の場合「YouTube サムネ」などは検索ボリュームも高く、企業からの問い合わせにもつながりやすいです。

次に、キーワードをピックアップしたら、そのキーワードをシークレットモードで検索します。そうすると、そのキーワードに対して伸びている動画、つまりヒット動画がわかります。これもリサーチの段階で行った作業なので、理解できない方は再度見直してください。

補足しますが、ここで言うヒット動画とは再生率が300%以上の動画を指します。

再生率は「再生数÷チャンネル登録者数×100」で求められる数値です。

再生率の高い動画をピックアップする理由は、それらが登録者がいない中で伸びており、YouTubeから評価されている動画であるためです。これを参考にすることで、より伸びる企画を練ることができます。

引用:【誰も教えてくれない】ChatGPT×YouTubeショートで寝てる間もオンラインで稼ぐ方法

たとえば「YouTube ショート動画」を検索すると、再生率の高い動画としてAI収益化ラボチャンネルの動画が出てきます。これは株式会社Lugiaの奥山さんが運営されているチャンネルです。このような再生率の高い動画がなぜ伸びているのか、どの点がユーザーやYouTubeから評価されているのかを仮説を立て、それを元に企画を練ります。

以上が、検索流入を狙うフェーズの企画立案の考え方です。リサーチ段階で大部分が完成していますよね。

②ブラウジング機能からの流入を狙うフェーズ

次にブラウジング機能からの流入を狙うフェーズでの企画の考え方について説明します。

ここでの重要なポイントは一つ、「企画は0から考えなくて良い」ということです。

企画を考えるには、他人のアイデアから学ぶことが非常に重要です。ただし、完全にコピーするのは避けましょう。

よくある誤解は「当たる企画を考えるにはクリエイティビティある人じゃないと無理でしょ」という考え方です。私の知人に素晴らしいデザイナーがいるのですが、彼は自分は全然クリエイティビティがないと言います。しかし、彼がどれだけのデザインを見てきたかを見ると、それが彼のクリエイティビティに繋がっていることががわかります。

つまり、YouTubeの企画立案においても、世の中にどんな動画があり、どんな動画が流行っているかを知ることがクリエイティビティを発揮するための手法です。

これを踏まえて、ブラウジング機能からの流入を増やすような企画を考える際には、2つのアプローチがあります。

同じ業界を参考にする

これは皆さんも多く行っていることでしょう。同じジャンルのチャンネル、動画を参考にすることで、新たな企画が生まれます。

たとえば、「ChatGPT×YouTubeショート動画」のような企画は、すぐにでも取り組むことができそうです。

この方法のメリットはその簡単さです。競合チャンネルを見ていれば、アイデアが見つかります。しかしデメリットは、競合と同じような動画を作りすぎてしまう可能性があるという点です。演者のキャラが立っていれば問題ありませんが、多くの場合そうではありません。そのため、後発である限り、他の人が真似をするような企画はなかなか思いつかないでしょう。

別業界を参考にする

もう一つのアプローチは、別の業界の企画を参考にするというものです。例えば、不動産関連のチャンネルを運用しているなら、スキンケア関連の動画を参考にするなどです。

別業界の動画を参考にすることで、自分のチャンネルに落とし込むことができます。そのため、同業他社だけでなく、他業種でも伸びている動画も参考にしましょう。

このアプローチのコツは、コメント欄をしっかりと見ることです。視聴者の感想や、動画がなぜヒットしたのかについてのヒントが得られます。これらの情報を利用して、自分のチャンネルに適した企画を考え、競合チャンネルに真似されるような内容を投稿し続けましょう。

「他の業界の動画なんて役立たないんじゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、大事なのはどうやってその情報を活用するかです。

たとえば、最近僕はゴルフ関連の動画を見ていて、面白い動画を見つけました。その動画は登録者数が5,000人程度なのに再生数が15万。再生率3,000%ってすごい成長を遂げてました。

この動画の特徴ってなんだと思いますか?

・過去1年間の打ちっぱなしでの成長を見せる動画 ・出演者が若い女性

この2つが大きなポイントです。

ゴルフ動画の視聴者層を考えてみてください。おそらく中高年の男性が大半を占めてるはずです。だからこそ、若い女性が出演する動画がウケるんです。

このことから、ゴルフに限らず、中高年男性をターゲットにするなら、女性が出演する企画や女性を絡ませるような内容は視聴者の興味を引くことができるでしょう。

そして、毎日少しずつスイングが良くなっていくという内容は、視聴者を引きつける要素になっています。コメント欄を見ても、「努力が見えて、すごい尊敬します」や「真剣にスイングと向き合っている姿が伝わってきて感動した」といった前向きな感想がたくさんありました。

これを参考にすると、何かの成長過程をドキュメンタリー形式で見せる動画は、どの業界でもウケそうです。僕のチャンネルでも、これからチャンネル登録者数をどんどん増やしていく流れを動画にしてみようかなと思います。

だから、他の業界の動画も参考にすることで、新しい視点やアイデアを得ることができるんです。同じ業界だけに囚われず、他の業界の動画を見て、競合チャンネルが真似したくなるような動画をたくさん作っていきましょう。

真似されることの重要性

なぜ真似されるのが良いのかと疑問に思うかもしれませんが、それはYouTubeのアルコリズムに関連しています。私が先に説明した「関連動画」の機能によって視聴数を増やすことが可能なのです。

例えば、私が「AI収益化ラボ」の動画で提案した企画をオマージュして制作した動画がヒットした場合、YouTubeのアルゴリズムではおそらく私の動画の関連動画欄に「AI収益化ラボ」の動画もおすすめとして表示します。

なぜならユーザーの好みに合う可能性が高いためです。

つまり、真似される側の動画は、それによって視聴数を伸ばすことができます。そのため、他の人に真似されるような企画を考え続けることが重要となります。

③本気なら、YouTube動画のスワイプファイルを作ろう

別業界を参考する話をしているとよく出てくる疑問があります。

「他業界の動画を参考にするのはわかった。でも具体的に何から始めればいい?」

正直に言うと、YouTubeを本気で伸ばそうと思っていないなら、他業界まで広範囲に研究するのは難しいです。しかし、YouTubeに本気で取り組むなら、YouTube動画のスワイプファイルを作ることをおすすめする。

スワイプファイルとは「参考にしたい作品をまとめたファイル」のことです。YouTubeのスワイプファイルとは、人気のある動画を集めていくファイルのこと。

このスワイプファイルを作ることで、数ヶ月で別業界の動画を自分のチャンネルに取り入れることが可能になります。

ちなみに私はこの作業をNotionでやっています。Notionとはメモやタスク管理を一元的に管理できるクラウド型のツールです。

詳しいNotionの使い方はここでは省くきますが、私は各業界の人気動画をその再生率に応じてラベル付けして管理しています。

これをやっておくと、企画に悩んだときでもスワイプファイルを見るだけで「この動画とあの動画を組み合わせて、新しい企画ができるだろう」みたいな新たなアイデアが見つかるのです。

このスワイプファイル、1日に2つの動画を集めるだけで、1ヶ月で60本もの人気動画を知ることができます。それだけで、一般の人より明らかにYouTube運用に詳しくなるはずです。

広告業界にいた時も、常に広告のスワイプファイルを作っていました。その結果、クリエイティブなどのアイデアに困ることは本当に減りました。LP(ランディングページ)でも使った経験があるくらいです。

それくらい、スワイプファイルは強力です。形式は何でも良いですので、ぜひ試しに作ってみてください。

演者のスキルは練習と工夫によって磨かれる

企画立案を完了したところで、具体的なYouTube運用について進めていきましょう。

まず最初に取り上げるのは、演者についての話です。

演者に必要な要素について、あなたは何を思い浮かべますか?

一般的に考えられる要素として、トーク力や表現力が挙げられます。それらは確かに重要です。そのため、「トークに自信がないから…」と感じ、YouTubeに挑戦する一歩を躊躇している方もいるかもしれません。

しかし、安心してください。

トーク力を補うためのコツはいくつか存在します。

これらのコツを使えば、トークが苦手な方でも視聴者がストレスを感じない動画を制作できます。

具体的には、大きく分けて以下の3つのポイントがあります。

①距離感を近くする

まず1つ目は、距離感を縮めることです。

つまり、視聴者が親近感を抱けるようなトークを心掛けることです。友人と会話をしているような雰囲気を作りましょう。

一つの具体的な方法としては、自身のプライベートなエピソードを共有することが挙げられます。自分自身の人間性を見せることで、視聴者との親近感を高めることができます。

また、話す内容に対して熱意をもつことも重要です。熱量持って話すってのは、分かりやすく言うと本音で語れるということ。好きなものを好き、嫌いなものは嫌い、と素直に話すと、熱量は自然と伝わります。

私自身、多くの企業がYouTubeを活用すべきだと本当に考えています。その思いをもとに、熱意を込めて話すことで、視聴者に自分の情熱を伝えることができます。

②トークの練習をする

話し上手なYouTuberやお笑い芸人のトークを参考にし、その内容を模倣し続けてみてください。感情や熱量まで真似ることで、自然とトーク力が身につくでしょう。

毎日これを続けると、1、2週間で驚くほど上達します。私自身、島田紳助さんのトークには多大な影響を受けています。

また、動画の撮影を繰り返すことで自然とトーク力は向上します。最初は苦手意識を感じるかもしれませんが、2回目の撮影以降からは、堂々と話すことができるようになるでしょう。

③編集による工夫

最後の要素として、編集の工夫が挙げられます。編集の手腕次第で、初心者のトークでも十分に聴きやすい内容に仕上がります。

具体的な編集のコツについては後のパートで詳しく解説しますが、特におすすめしたいのがジェットカットです。

ジェットカットとは、会話の無駄な間をカットし、必要な部分だけをつなぎ合わせる編集方法のことです。

他にも、2人以上が必要となりますが、合いの手を入れるという手法も非常に効果的です。たとえば、ショート動画で「社長、社長!」と呼びかけて、「何だ?」と応えるような形式の動画がありますよね。

このように、2人以上でのやり取りを作り出すことで、話がよりスムーズに進みやすくなります。

ここまで演者ののポイントに解説してきました。これらを注意すれば、演者としての悩みはほぼ解消されるはずです。

そのため悩む時間があるなら、早々に撮影に取り組んでみてはいかがでしょうか。

(おそらく撮影回数が悩みを解決します)

台本作成のコツ

次に、台本について話しましょう。

あなたは台本を作らず動画撮影していませんか?

特に、プロの芸人などのようにトーク力が優れていない場合、結果として何となくぎこちない話し方になってしまうこともありますよね。

動画の伸び悩みを感じている方の大半は、実は台本を作っていません。そこで、このパートで伝えたいポイントは2つ。

- 台本がなぜ必要か

- 最後まで視聴してもらえる動画の構成

①台本はなぜ必要か

まず「台本がなぜ必要か」について考えてみましょう。

台本を作る理由というのは、一言で言うと、視聴者が分かりやすい動画を作るためです。

台本がないと「あー」とか「えー」とか言いがちになってしまい、結果として話し方が不自然になり、視聴者は早々に離脱してしまいます。

すると視聴維持率が下がり、動画が伸びにくくなりますよね。

そのために台本を作ると、次のようなメリットがあります。

- 視聴しやすく、分かりやすい動画になる

- 視聴維持率を意識した構成が可能になる

- 動画の振り返りがしやすくなる

特に視聴維持率を意識した構成は超重要です。YouTubeの仕組みで説明した通り、総視聴時間に直接影響するからです。

だからこそ、本気で動画を伸ばしたいのであれば、撮影前に台本を作ることをおすすめします。

もちろん、トークに自信がある人はそれでも良いですが、芸人じゃない方たちには、特に台本作成はおすすめですね。

②最後まで視聴してもらえる構成

台本を作るべき理由が分かったところで、「いったいどんな台本が良いの?」と疑問に思うかもしれません。

それに対する答えは、「最後まで視聴してもらえる構成」を作ることです。でも、どんな構成にすれば視聴者は最後まで見てくれるのでしょうか。

その答えを探すために、コピーライティングのスキルが参考になります。

ここでは、簡単な考え方を2つ解説します。

テンプレートに乗っかる

まず「テンプレートに乗っかる」についてです。

実はノウハウ系の動画は、特定の構成に沿っていれば大枠は大丈夫です。

- 動画の内容を一言で説明

- その動画が誰におすすめか

- 問題提起

- 共感

- 解決策の提示

- 解決後の状態を伝える

- 理想的でない状態のリスク

- 解決できる根拠を伝える

- 本編のサマリー

- 本編

こんな感じの流れです。

本編に入る前に、視聴者に本編にどれだけ期待してもらえるか、これがポイントです。

実際、私の動画もほとんどが、このテンプレの構成になっています。このような構成にすると、視聴者が興味を持ち、最後まで視聴してもらえる可能性が高まります。

結論・オチを最後まで伸ばす

特にエンタメ系の動画では、このポイントが非常に重要です。

例えば、人気YouTuberのコムドットさんは、本編に入るまで部屋でずっとトークをしますよね。

あれは、サムネとタイトルで視聴者にオチを想像させ、そのオチまで長々と関係のない話を続けることで、視聴維持率を上げ、総再生時間を増やす狙いがあります。

このように、結論・オチを最後まで伸ばすことでも、視聴者が最後まで見てくれる可能性が高まり、動画が伸びやすくなります。

撮影のコツ

企画と台本の準備が整ったら、次に行うのは動画の撮影です。

結論、投稿を始めたばかりの頃は、特別に高性能なカメラを用意する必要はありません。

高品質なカメラがなくても、動画は十分に伸ばせます。初期の投稿には、iPhoneやスマートフォンのカメラで十分です。

実際、私自身の現在の撮影もまだiPhoneを使用しています。もし動画が伸びれば、高性能カメラを検討予定です。

なぜiPhoneが良いかと言いますと、ちょうど良いレベルの臨場感が伝わるためです。もう少し具体的に言うと、ちょっとした手振れなどがまさにYouTubeらしい映像を生み出すからです。

もしYouTube上でテレビのように、高性能なカメラや音声、照明を用意して美しい映像を提供したら、視聴者はむしろ違和感を感じる場合もあります。

YouTuberの中にはあえてiPhoneで撮影し、臨場感を伝えるために工夫している方もいるほどです。

そのため、チャンネル登録者が増え、カメラに対するこだわりがなくなった段階で、それを購入するのが良いでしょう。

カメラについてはこれで十分ですが、撮影時にこだわって欲しいモノが2つあります。

①マイクにはこだわる

こだわって欲しいモノ1つ目はマイクです。

なぜマイクが大切かというと、現在のYouTubeでは、視聴者の中には映像を見ずに音声だけを楽しむ方々が一定数いるからです。

彼らは洗濯をしながら、食事をしながら、あるいは通勤・通学中にYouTubeを利用しています。

そのため、iPhoneでの撮影で画面が少し揺れていても視聴を止めませんが、音声が聞き取りにくい、ノイズがあるような不快な動画からはすぐに離れてしまいます。

そのため、マイクには必ずこだわりましょう。

ピンマイクや単一指向性のマイクを選べば問題ありません。正直なところ、私自身もマイクについて詳しい訳ではありません。

Amazonのベストセラーを購入すれば、最低限の品質は保てます。

また、YouTube用のマイクを紹介している動画もたくさんあるので、どのマイクが良いのか気になる方は「YouTube マイク」で検索して調べてみてください。すぐ出てきます。

②照明にはこだわる

撮影時にこだわるべき二つ目のポイントは照明です。

ながら見する人が増えているとは言え、やはりYouTubeは動画のプラットフォームであり、映像を見る視聴者も依然として多いです。

そのため、照明を使って画質を一定に保ち、できるだけ明るい環境を維持しましょう。

明るさがなぜ重要かと言いますと、YouTubeでは話者のテンションがとても重要だからです。暗いトーンで話している動画より、テンションが高い人が話している動画の方が魅力的に感じますよね。

そして、テンションが高く話している時に画面が暗いと違和感があります。

例えば、サンシャイン池崎さんのネタを、暗い画面で見たら、おそらくスベりますよね。「いぇーい」と叫びながら画面が暗いと、それはちょっとシュールすぎますよね。

その芸が成り立つのは、最低限の画面の明るさがあるからこそです。

照明についても、「YouTube 照明 おすすめ」などと検索すれば、適切なものが見つかるはずです。ぜひ調べてみてください。

編集は最低限の品質は守るように

撮影を終えると、次は編集です。

あなたは何となく動画編集をしていませんか?

もしくは外注する際、細かき意図を伝えず依頼していませんか?

もし編集後のイメージが明確になければ自分で編集しようと、外注しようと「これはちょっとイメージと違うな…」となるだけです。

そのため最低限ここでは推せえておくべき編集のポイントを踏まえてから取り掛かりましょう。

私自身、動画編集については特別に詳しくはないし、また上手とは言えません。しかし、それでもYouTube運営は可能です。なぜなら動画編集における最低限の品質を維持するためのポイントを理解しているからです。

そこでこのパートでは、動画編集について、最低限の品質を確保するためには「どういったポイントを確認すべきか」について説明します。

一応、誤解のないように言っておきますが、動画編集を蔑ろにして良いという意味ではありません。

それぞれの意見はあると思いますが、YouTubeにおいて、動画の編集は60点あれば十分だと思います。なぜなら、60点の編集を80点にしたとしても、その効果はそれほど大きくないからです。

それよりも、チャンネルのコンセプトや企画、スクリプトなどの方がチャンネルの成長に直接影響を与えるため、そちらにリソースを投資するべきだという意味です。

それでは、動画編集における重要なポイントを6つ説明しましょう。

①ハイライトを入れる

まず最初に、動画の冒頭にハイライトを配置しましょう。

YouTubeチャンネルを伸ばす上で、視聴維持率は非常に重要です。

では、視聴維持率を高める方法は何でしょうか?

その一つが、台本作成のコツで話した「視聴者が最後まで視聴するための工夫」です。ハイライトはその具体的な手段の一つです。

動画の冒頭で、その動画の最も重要な部分、つまりオチを少しだけ視聴者に見せます。するとそのクライマックスが気になる人は最後まで視聴してくれる可能性は高まりますよね。なぜなら気になり、オチへの期待感を持つためです。

だからこそ、ハイライトは必ず入れるようにしましょう。

②テロップは入れるべき

動画編集におけるポイント2点目に挙げるのが「テロップ」です。

テロップを入れるべきかどうか悩むことはありませんか? また、テロップを入れることは工数がかかりすぎて大変と感じることはありませんか?

結論から言うと、テロップは入れるべきです。そして、テロップを簡単に入れる方法もあります。

まず、テロップを入れるべき理由は、それが視聴者にとって見やすさを提供するからです。

私自身、テロップがない動画は理解しにくく、結果として早送りしてしまうことがよくあります。

ただし、ホリエモンさんのように、話す内容に価値がある、または視聴者が音声だけで内容を理解することが多い場合、テロップを省略することを考えても良いかもしれません。

理想的としては、動画全体にテロップを入れることがベストですが、これは必須ではありません。テロップもまた60点で良いです。フルテロップが100点であるとすれば、60点は、そのテロップさえあれば、内容の全体像が掴めるというレベルです。逆にテロップがなければ内容が理解できないレベルまで減らしてはいけません。

そしてテロップで気を付けるべきことは2点あります。

色で感情表現をする

テロップでは色を活用して感情を表現しましょう。

例えば、特に強調すべきでない発言には青色を、強調したい内容には赤色を使用します。

フォントをチャンネルのテイストに合わせる

テロップはチャンネルのテイストに合わせてください。

フォントは数えきれないほどありますが、使えるものは限られています。ちなみに私はNoto Sans JPです。

基本設定は伸びてる競合チャンネルを真似る

基本的にはテロップ、フォント共に伸びてる競合チャンネルを真似てください。なぜならあなたの視聴者は、あなたのチャンネルだけでなく、その競合チャンネルも視聴している場合がほとんどです。

そのため競合チャンネルを見ている層が違和感なく視聴できるテイストにすることが重要です。

また、テロップを簡単に入れる方法として、vrewというツールがあります。vrewについてはここでは詳しく説明しませんが、ほぼ自動でテロップを入れたい場合は、このツールを試してみてください。

③演出・エフェクトをうまく活用する

動画編集におけるポイント3点目として、「演出・エフェクトの活用」を挙げます。

「演出・エフェクト」とは一体何でしょうか?まずはそれを理解していきましょう。

演出・エフェクトとは、簡単に言えば、テロップや動画を動かす技法、または場面が変わる際の繋ぎ目を役割を果たすもののことを指します。

例えば、画面を暗くし、「チーン…」という効果音をつけて少しスベった雰囲気を出したり、動画を拡大・縮小したりするなどです。

演出・エフェクトを活用することで、動画のクオリティがぐっと向上します。

その重要性は、「視聴者が飽きることなく視聴を続けられるようにする」そして「作品が安っぽく見えないようにする」点にあります。

逆に、演出・エフェクトを活用しないでテロップだけを使ってしまうと、視聴者はすぐに飽きてしまい、また、作品自体が安っぽく見えてしまいます。そのためぜひ演出・エフェクトの活用してください。

④BGMや効果音を適切に活用する

動画編集におけるポイント4点目は「BGMや効果音の適切な利用」です。

テロップやエフェクトを使った後に、次にBGMや効果音を追加します。

どのようなBGMが適切かはさまざまですが、共通する注意点が一つあります。それは、ダウンロードしたBGMをそのまま使用すると、音量が大きすぎるということです。

ご経験があるかもしれませんが、BGMが大きすぎて聴きづらい動画がありますよね。それは大抵の場合、BGMの音量をそのまま使用した結果です。視聴者が不快感を感じないよう、音量調節には十分注意しましょう。

また、効果音は重要な部分や強調したい箇所に使うと効果的です。

どのように効果音を活用すべきかは、皆様が日常的にご覧になっているYouTubeチャンネルを参考にしてみてください。なぜなら、そのチャンネルをよく見ているということは、そのチャンネルの効果音が不快でないと感じているからです。

⑤ジェットカットを行う

動画編集においてポイント5点目は「ジェットカットの活用」です。

ジェットカットとは、会話中の不要な間をカットし、必要な部分だけをつなぎ合わせるカット方法を指します。

自信のないトークや初心者の方々は、このジェットカットを活用しないと、視聴者が耐えられないような動画になってしまう可能性があります。

そのため基本的にジェットカットは活用しましょう。私の動画も実際にジェットカットを使用しています。

⑥3~5秒に1回は画面を動かす

動画編集で最後にポイントは「3~5秒ごとに画面を動かす」ことです。

画面が一定時間変わらなかったり、ただ話し続けるだけの動画は、視聴者が飽きてしまいがちです。

ここでの問題は、どのように画面を動かすか、ということです。しかし、これにはここまで述べた「テロップ」や「演出・エフェクト」が役立ちます。これらを巧みに使用して、視聴者が飽きることのない動画を作り上げることが求められます。

外注利用する

ここまで動画編集のポイントについてお話ししましたが、皆さんも思われたかもしれません。

「これは大変そう…」「自分には難しいかも…」と。それは理解できます。私自身も、編集は経験しましたが、専門家ではありませんし、正直に言って編集作業自体が好きとは言えません。

しかし、世の中には動画編集を専門にしている会社や個人がたくさんいます。ここでは「何でも自分でやる」という考え方よりも「得意な人に任せる」という考え方をお勧めします。

ただ、私自身もまずは「こんな感じの動画を作りたい」という参考動画を制作し、それを基に編集を依頼します。

何より、動画編集には時間がかかります。先ほどもお話しした通り、編集は60点でも大丈夫です。YouTubeを成長させるためには、編集以上に重要な要素が他にもたくさんあります。

そのため、編集に時間を取られ過ぎず、コンセプト作りや企画など、より重要な部分に時間を費やすことが重要です。繰り返しますが、編集を軽視しているわけではありません。

サムネ・タイトルには命をかける

編集が完了すると次に考えるべきは、タイトルとサムネイルです。

サムネ・タイトルに時間をかけられていますか?

正直、サムネが微妙だと動画は伸びません。それほどサムネは重要です。

「サムネ」とは「サムネイル」の略称であり、YouTubeで動画を選ぶときに表示される小さな画像のことを指します。

このサムネとタイトルは、あなたのチャンネルと視聴者が最初に接触するポイントになります。人間の言葉でいうならば、初対面での「初めまして」のようなものです。

ここで、「メラビアンの法則」というものがあります。これは、初対面の相手に対する第一印象が、出会って最初の3~5秒で決まり、その情報の大部分は「視覚情報」から得られるというものです。

さらに補足すると、この初めての印象を変えるのには、なんと2時間以上も必要だと言われています。

つまり、私が伝えたいことは、タイトルとサムネイルが非常に重要だということです。

例えば、合コンで初めて会った人に、シワシワの服を着て、髪の毛も寝ぐせがついている状態で「はじめまして」と言われたら、その印象は最悪ですよね。そして、その印象を2時間くらいでは改善できません。

実際に、YouTube動画の再生数が伸びないという相談を受けると、色々な原因が考えられますが、大抵の場合、タイトルとサムネイルに問題があるのです。

したがって、タイトルとサムネイルは、YouTubeチャンネルが伸びるかどうかを大いに左右します。

このパートでは、YouTube動画を伸ばすためのタイトルとサムネイル作りのコツを解説いたします。タイトルとサムネイルを考える際に重要なポイントは3つあります。

①KW流入を意識しろ

1つ目のポイントは「キーワード流入を意識する」です。

先ほどに説明したよう、動画を投稿し始める初期段階では、検索流入を狙う必要があります。そして、検索流入を増やすためには、YouTubeに対して「この動画は○○というキーワードを狙っていますよ」と伝える必要があるんですよ。

なぜなら、YouTubeは視聴者の視聴傾向に基づいて様々な動画を推薦するからです。

例えば、料理の動画をよく見る視聴者には、料理の動画をおすすめするという感じです。YouTubeのおすすめ機能をうまく機能させるためには、2つの条件を満たす必要があります。

まず、YouTubeがユーザーの視聴傾向を把握すること。そして次に、投稿された動画がどんなジャンルのものかを理解することです。

これら2つが分かれば、例えば「Aさんは料理の動画をよく見ている。そして、この動画は料理のものだから、Aさんに推薦すると喜んでくれるかもしれない」という風に判断できるわけです。

そして動画がどんなジャンルのものかをYouTubeに伝えるための一つの要素が、タイトルとサムネイルです。

つまり、今後ますます、タイトルとサムネイルは重要になってくるということです。

具体的にどうするかというと、企画立案時にピックアップしたターゲットとなるキーワードをタイトルとサムネイルに組み

たとえば「ハンバーグ 作り方」というキーワードを狙った場合、サムネやタイトルに「ハンバーグ」「作り方」などを含めるよう工夫しましょう。

②文字数を減らせ

「サムネ・タイトル作り、そのポイントの一つに「文字数を減らす」があります。

コピーライティングではよく見られるミスとして、伝えたいことが多すぎて、結果として文字数が増えてしまうケースがあります。

結論から申し上げますと、文字数はなるべく減らすように心掛けましょう。

なぜなら、視聴者の方々は実際にはそこまで文字を読んでいないからです。

これについてはすでに海外の研究で明らかになっています。気になる方はユーザーはいかにテキストを読まないかという記事をご覧ください。

では、具体的に文字数を減らしたサムネイルはどのようなものでしょうか?

「このサムネイルは文字が多すぎてダメ!」と批判はしたくないため、代わりに私が参考にしている「マコなり社長」さんや「中田敦彦のYouTube大学」さんの素晴らしいサムネを紹介させていただきます。

例えば、「マコなり社長」さんの「家から今すぐ捨てろ」のサムネ。非常にシンプルで、良いサムネですよね。

このサムネイルを見るだけで、動画の内容がすぐに把握できます。

また「中田敦彦のYouTube大学」さんの「松本人志氏への提言」も同様にシンプルで、一目で理解できます。サムネイルで迷った際には、これらのチャンネルを参考にしていただければと思います。」

③タイトルは左脳、サムネは右脳

次に紹介するサムネ・タイトル作成のコツは「タイトルは左脳、サムネイルは右脳」です。

左脳は論理、右脳は直感に訴えると言われています。

とてもシンプルに言い換えると、サムネイルは文字を読まずとも、直感的・視覚的に気を引く必要があります。だからこそ、サムネイルには文字数を極力減らすべきなのです。そして、サムネイルだけでは伝えきれない情報を、タイトルで論理的に左脳に訴えるわけです。

これを具体的にイメージするためには、例えば自分がYouTubeで次に何を視聴するかを決定する過程を考えてみましょう。多くの場合、まずサムネイルを見て興味を引かれ、さらに詳細を知りたくなりタイトルを読むことでしょう。

たとえば、中田敦彦さんの「松本人志氏への提言」のサムネイルを見ると、「あ、松本さんに何か提言しているのか、気になるなー」と思うでしょう。でも、その具体的な内容までは分からない。そこでタイトル「審査員という権力」を見て、具体的な内容に対する興味が湧きます。

こういった感じですね。

間違いとしてよくあるのは、サムネイルだけですべてを伝えようとする傾向です。このサムネで言うと「松本人志氏への提言」と「審査員という権力」をすべてサムネに入れてしまうのは避けましょう。

④企画段階でサムネ・タイトルを構想しておく

サムネ・タイトル作りのコツ4点目は「企画段階でサムネ・タイトルを構想しておく」になります。

多くの方は、サムネとタイトルを最後に考えることが多いですが、企画段階で考えておくことにより、より良い内容につながることがあります。

なぜかというと、YouTubeを伸ばすためには、視聴者が最後まで視聴すること、つまり視聴維持率を上げることが重要です。そして視聴維持率を上げるためには、動画のオチを最後に持ってくることが必要になります。そして企画のオチの一歩手前の情報を、サムネ・タイトルで伝えることで、動画内容に興味を持ってもらうことができます。

たとえば「今すぐ家から捨てるべきモノ TOP5」という動画。この動画のオチは「TOP5紹介」で、特に「捨てるべきものTOP1」です。

この動画の構成をざっくり言うと

- みんな家にいらないもの置きすぎ

- もっと減らすべき

- なぜ捨てるべきか

- いらないもの捨てましょう

- TOP5紹介(特にTOP1)

これをセールスライティングを効かし、一歩手前を伝えようとすると「家からものを捨てろ!」になるわけです。

サムネもスワイプファイルを作ろう

タイトル作成にも同様に、企画同様にスワイプファイルを作成することが効果的です。

イケてるサムネを作るには、世の中のイケてるサムネを知ることで、大抵解決します。

YouTube運用でのPDCAの回し方

ようやくここで最後。YouTube運用の「PDCAの回し方」を解説いたします。

PDCAとはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を繰り返すことで、進歩を続ける一連のサイクルです。具体的に言うと、どんなYouTube動画が良いのかを常に考え、その回答を見つけるために改善を続けるのです。

このパートではPDCAの流れについて詳しくお伝えします。

YouTubeへの投稿を始めてすぐに満足する人もいます。しかしこういった場合、大抵チャンネルは伸びません。初めての投稿のクオリティが高い可能性はほぼゼロです。少しずつ改善を重ねることで価値が生まれ、その結果、継続的に投稿を続けるチャンネルだけが伸びるのです。

あなたが好きな有名YouTuberの投稿を振り返ってみてください。彼らの初期の動画は、現在のクオリティとは大きく異なるはずです。

では、どうやってPDCAサイクルを回せばよいのでしょうか。PDCAサイクルの大まかな流れは次のとおりです。

- 動画を投稿する

- YouTubeアナリティクスで分析する

- 改善策を実行する

- 次の企画を考える

- 再び投稿する

そして、このサイクルを終わりなく続けます。この中で難しそうに感じるのは「YouTubeアナリティクスの使い方」かもしれませんね。

「どうやって使うのかわからない」「どの指標を見れば良いのか分からない」「分析なんて難しすぎる」と感じている方は安心してください。

①大枠から捉え、ボトルネックを見つける

YouTubeアナリティクスを使った分析は、一見難しそうですが、大きな枠組みから細分化して考えると、それほど複雑なものではありません。

なぜなら、YouTubeは「総再生時間を増やすゲーム」だからです。そしてこの総再生時間を大枠から捉え、ボトルネックを見つけ、改善していくだけなのです。

ボトルネックについては「YouTubeが伸びる仕組み」のパートで話しましたね。復習を兼ねてお伝えすると、「総再生時間」は以下の要素に分解されます。

総再生時間=平均視聴率×動画の長さ×表示回数×クリック率

そして、この分解した要素の中で、総再生時間の足を引っ張っている要素を見つけます。

例えば、前回の動画と最新の動画を比較し、改善する流れを見て行きましょう。

まずは「前回の動画に比べて総再生時間が増えたか、それとも減ったか」を確認します。

総再生時間が増えた場合、4つの要素のうちどれが最も上昇したのかを確認しましょう。

仮に視聴維持率が上昇していたとします。すると下記を確認・考察します。

- 動画のどの部分が視聴維持率の上昇に寄与したのか?

- 次の動画でどのように活かすことができるのか?

これらのデータはすべてYouTubeアナリティクスから確認することができます。

逆に、総再生時間が減少していた場合、4つの要素のうちどれが最も下降したのかを見てみましょう。

仮に表示回数が減少した場合、下記を確認・考察します。

- どのトラフィックソースからの流入が減っているのか?

- それはなぜなのか?

このように大枠から分析を行い、改善点を見つけていくのが重要です。

チャンネルを爆発的に伸ばすためのコラボの戦略

これまでYouTube運用についての様々なノウハウを詳細に語ってきました。最後に一つ、コラボの大切さについてお話ししたいと思います。

YouTube運用を始めると、皆さん同じように思うでしょう。「もっと簡単に、そして速やかにチャンネルを伸ばす方法はないのだろうか?」

そこでこのパートでは「チャンネルを爆発的に伸ばしたいなら、思い切ってコラボを活用しましょう」という話です。

①コラボのメリット

コラボには主に二つのメリットが存在します。

他者の信用(権威性)を活用できる

まず一つ目のメリットは「他者の信用(権威性)を活用できる」ということです。

他のチャンネルに参加することで、これまで届けられなかったユーザー層へアプローチすることが可能になり、あなたの動画の視聴数は伸びるでしょう。

また、視聴者は「自分が好きなチャンネルとコラボしている人だから、その人もきっと良い人なのだろう」と考え、より好意的にあなたを評価してくれる可能性があります。

ただし、その前提としてコラボ相手が視聴者から好評であることが必要です。

仕様上、動画が伸びやすい

二つ目のメリットは「動画が伸びやすい仕様」です。

先ほど、YouTubeが伸びる仕組みについて解説したとき、YouTube内回遊率が重要と説明しました。そして、その回遊率を高める最も効果的な手段が「コラボ」です。

なぜなら、大半の場合、片方のコラボ動画見ると、そのコラボ相手の動画も見たくなりますよね。その結果として、YouTube内回遊率が上がり、お互いの動画がYouTubeから推奨されやすくなるのです。

②コラボのデメリット

これまでコラボのメリットについてお話ししてきましたが、コラボにはリスクもあります。

それは、コラボしたとしてもチャンネルが伸びなければ、多くの場合「面白みのないチャンネル」と見なされる可能性があるからです。

そのため、コラボに踏み切る際には、以下に示す条件を満たしてから進めるようにしましょう。そうでなければ、あなたのチャンネルは危険にさらされるかもしれません。

コラボは最低でも、登録者数500~1,000人以上になってから

コラボに進むべき目安の一つは「登録者数500~1,000人以上」です。

この数字に縛られる必要はありませんが、あなたのチャンネルに一定数のファンが存在する状態になってからコラボを考えてください。

またファンの有無の基準はコメントしてくれるか否かです。興味を持っていないと、コメントはしませんからね。

互いにシナジーがある

コラボに進むべき目安2つ目は「互いにシナジーがある」ことです。

具体的には、動画の内容が関連性を持ち、ある程度ターゲット層が重なっているかどうかです。

コラボはチャンネルを成長させる手段の一つであるべきです。その目的自体がコラボになってしまうようなら、それは問題です。

まだまだコラボする際に注意すべき事項はたくさんありますが、それらの詳細については別の記事でお話しする予定です。

最後に、コラボレーションの戦略を使ってYouTubeチャンネルの成長を図ることは、短期的な成果を得るためだけでなく、チャンネルを長期的に持続可能なものにするための手段でもあります。

また、他のチャンネルとのコラボレーションは、新たな視点やアイデアを得る機会でもあります。そのため、コラボレーションの適切な活用方法を学ぶことは、あなたのチャンネルが伸びるうえで、重要なアクションになるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ここまでYouTubeを伸ばすためのノウハウを余すことなく伝えてきました。かなりボリュームのある内容で、一度で理解はできなかったかもしれません。

しかし、YouTubeを伸ばすためには、ここまで深く、様々なことを考える必要があります。

もし何か気になることがあれば、YouTubeのコメント、TwitterのDMなどお気軽にご連絡ください。